静脈血栓塞栓症

[定義]

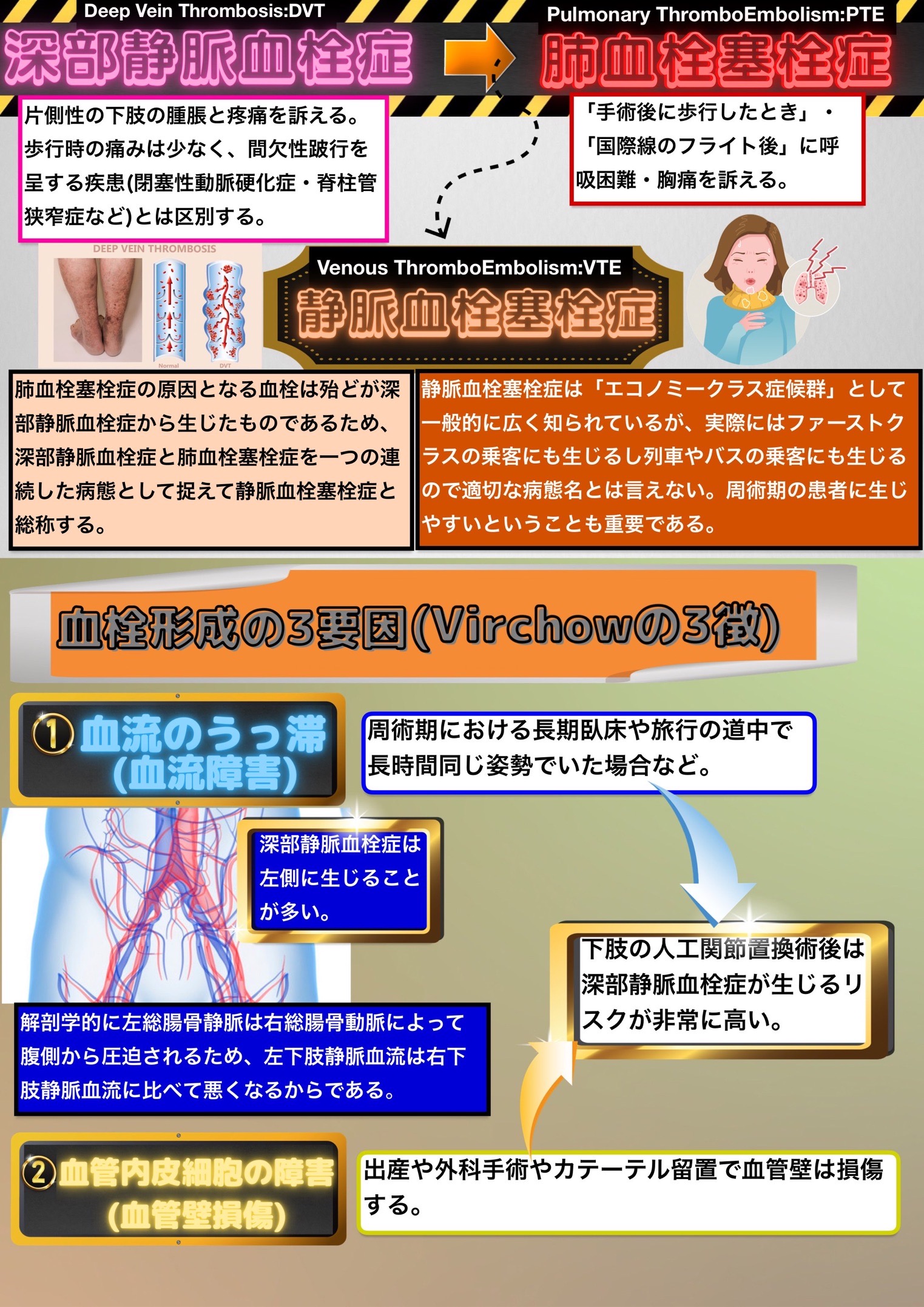

肺血栓塞栓症の原因となる血栓は殆どが深部静脈血栓症から生じたものであるため、深部静脈血栓症と肺血栓塞栓症を一つの連続した病態として捉えて静脈血栓塞栓症(Venous ThromboEmbolism:VTE)と総称する。

静脈血栓塞栓症は「エコノミークラス症候群」として一般的に広く知られているが、実際にはファーストクラスの乗客にも生じるし列車やバスの乗客にも生じるので適切な病態名とは言えない。周術期の患者に生じやすいということも重要である。

血栓形成の3要因(Virchowの3徴)

医師国家試験において静脈血栓塞栓症に関する問題では血栓形成のリスクが非常によく問われる。

血栓形成のリスクを理解すると静脈血栓塞栓症が様々な分野に関わってくる重要な疾患であることが見えてくる。

110A1:深部静脈血栓症のリスクファクターでないのはどれか。

出典:第110回医師国家試験問題

- 肥満

- 妊娠

- う歯治療

- 長期臥床

- 担癌状態

解答:3.う歯治療

解説:う歯治療(抜歯処置などで細菌が侵入する)→感染性心内膜炎(細菌の塊である疣贅が形成されて、それが飛ぶ)→塞栓症状

という流れで脳梗塞・心筋梗塞や四肢の急性動脈閉塞が生じることがあるものの、深部静脈血栓症が起こることは少ない。

また、う歯治療と深部静脈血栓症に直接の関係はないので答えとしては不適切となる。

選択肢がう歯治療ではなく感染性心内膜炎となっていたら少しは悩むところであるかもしれないが、う歯治療が深部静脈血栓症のリスクになるというのは飛躍し過ぎている。

- 肥満

- 外科手術

- 早期離床

- 経口避妊薬

- 中心静脈カテーテル留置

解答:3.早期離床

解説:早期離床は静脈血栓塞栓症を防ぐために行うものである。

血流のうっ滞(血流障害)

周術期における長期臥床や旅行の道中で長時間同じ姿勢でいた場合など。

深部静脈血栓症は左側に生じることが多い

解剖学的に左総腸骨静脈は右総腸骨動脈によって腹側から圧迫されるため、左下肢静脈血流は右下肢静脈血流に比べて悪くなるからである。

血管内皮細胞の障害(血管壁損傷)

出産や外科手術やカテーテル留置で血管壁は損傷する。

下肢の人工関節置換術後は「長期臥床による血流のうっ滞+血管壁損傷」という血栓形成の3要因のうち2つを満たすので、深部静脈血栓症が生じるリスクが非常に高まる。

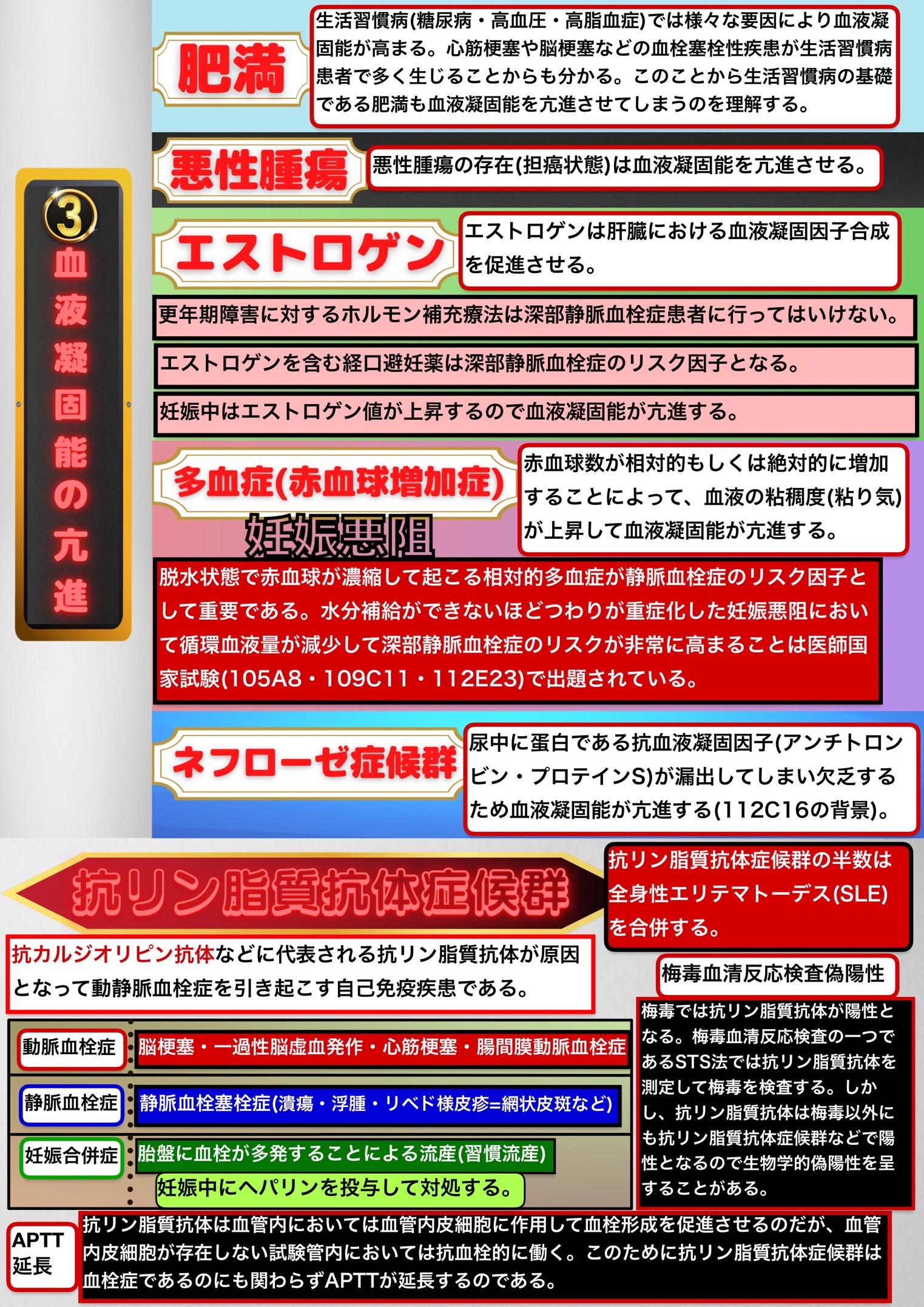

血液凝固能の亢進

肥満

生活習慣病(糖尿病・高血圧・高脂血症)では様々な要因により血液凝固能が高まる。心筋梗塞や脳梗塞などの血栓塞栓性疾患が生活習慣病患者で多く生じることからも分かる。このことから生活習慣病の基礎である肥満も血液凝固能を亢進させてしまうのを理解する。

悪性腫瘍

悪性腫瘍の存在(担癌状態)は血液凝固能を亢進させる。

エストロゲン

エストロゲンは肝臓における血液凝固因子合成を促進させる。

多血症(赤血球増加症)

赤血球数が相対的もしくは絶対的に増加することによって、血液の粘稠度(粘り気)が上昇して血液凝固能が亢進する。

妊娠悪阻

脱水状態で赤血球が濃縮して起こる相対的多血症が静脈血栓症のリスク因子として重要である。水分補給ができないほどつわりが重症化した妊娠悪阻において循環血液量が減少して深部静脈血栓症のリスクが非常に高まることは医師国家試験(105A8・109C11・112E23)で出題されている。

- 前置胎盤

- 切迫早産

- 妊娠糖尿病

- 重症妊娠悪阻

- 血液型不適合妊娠

4.重症妊娠悪阻

112E23:妊娠中の深部静脈血栓症の原因として最も注意すべきなのはどれか。

出典:第112回医師国家試験問題

- 妊娠悪阻

- 過期妊娠

- 妊娠糖尿病

- 羊水過少症

- 血液型不適合妊娠

解答:1.妊娠悪阻

ネフローゼ症候群

尿中に蛋白である抗血液凝固因子(アンチトロンビン・プロテインS)が漏出してしまい欠乏するため血液凝固能が亢進する(112C16の背景)。

抗リン脂質抗体症候群

抗カルジオリピン抗体などに代表される抗リン脂質抗体が原因となって動静脈血栓症を引き起こす自己免疫疾患である。

症状

検査

APTT延長

抗リン脂質抗体は血管内においては血管内皮細胞に作用して血栓形成を促進させるのだが、血管内皮細胞が存在しない試験管内においては抗血栓的に働く。このために抗リン脂質抗体症候群は血栓症であるのにも関わらずAPTTが延長するのである。

梅毒血清反応検査偽陽性

梅毒では抗リン脂質抗体が陽性となる。梅毒血清反応検査の一つであるSTS法では抗リン脂質抗体を測定して梅毒を検査する。しかし、抗リン脂質抗体は梅毒以外にも抗リン脂質抗体症候群などで陽性となるので生物学的偽陽性を呈することがある。

深部静脈血栓症

片側性の下肢の腫脹と疼痛を訴える患者が深部静脈血栓症(Deep Vein Thrombosis:DVT)の典型である。歩行時の痛みは少なく、間欠性跛行を呈する疾患(閉塞性動脈硬化症・脊柱管狭窄症など)とは区別する。

深部静脈血栓症は二次性下肢静脈瘤を引き起こす原因としても重要である。

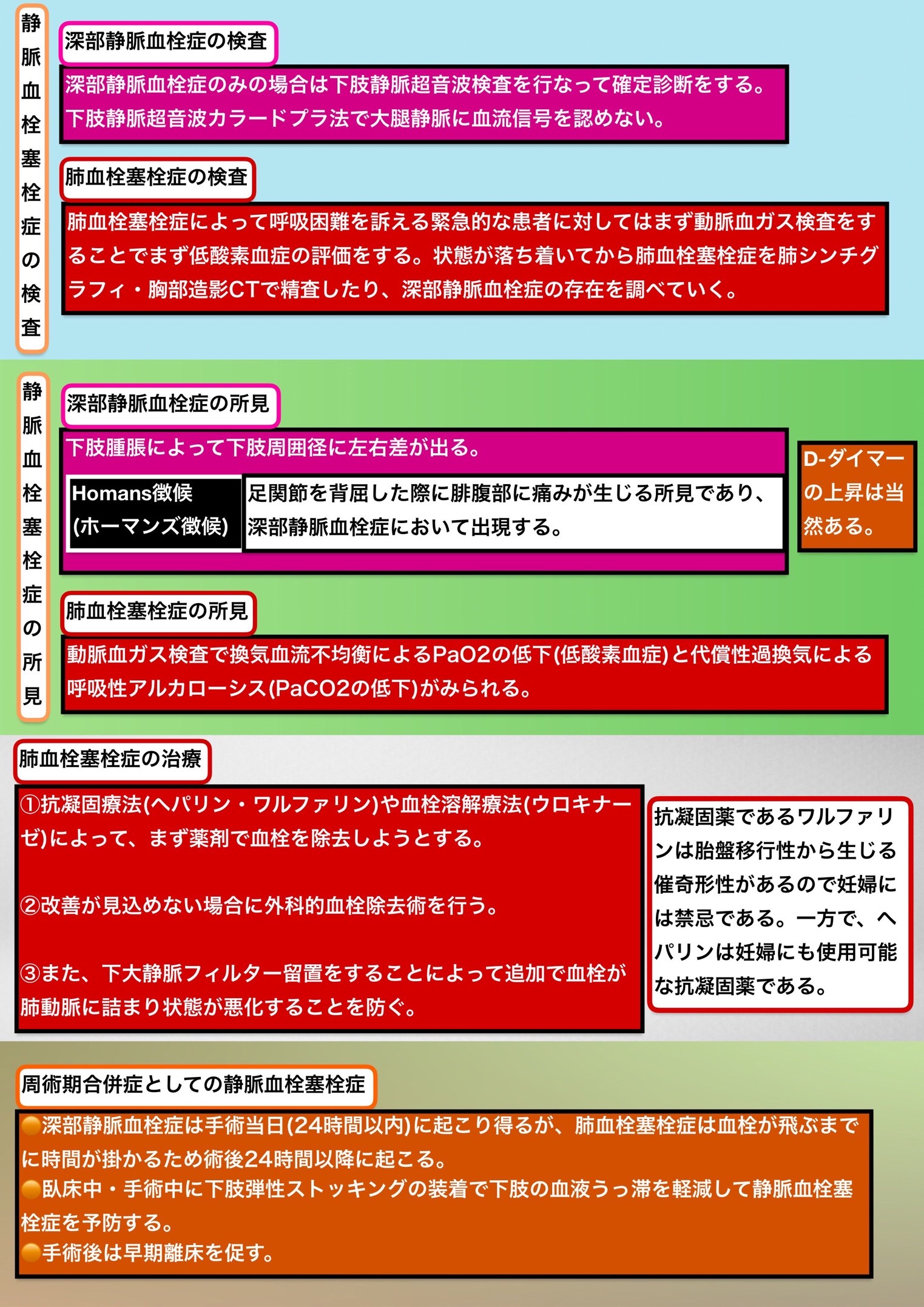

深部静脈血栓症の検査

深部静脈血栓症のみの場合は下肢静脈超音波検査を行なって確定診断をする。

下肢静脈超音波カラードプラ法で大腿静脈に血流信号を認めない。

深部静脈血栓症の所見

D-ダイマーの上昇は当然認める。

下肢腫脹によって下肢周囲径に左右差が出る。

Homans徴候(ホーマンズ徴候)

足関節を背屈した際に腓腹部に痛みが生じる所見であり、深部静脈血栓症において出現する。

肺血栓塞栓症

「手術後に歩行したとき」・「国際線のフライト後」に呼吸困難・胸痛を訴える患者が肺血栓塞栓症(Pulmonary ThromboEmbolism:PTE)の典型例である。

肺血栓塞栓症の検査

肺血栓塞栓症によって呼吸困難を訴える緊急的な患者に対してはまず動脈血ガス検査をすることでまず低酸素血症の評価をする。

状態が落ち着いてから肺血栓塞栓症を肺シンチグラフィ・胸部造影CTで精査したり、深部静脈血栓症の存在を調べていく。

肺血栓塞栓症の所見

D-ダイマーの上昇は当然認める。

動脈血ガス検査で換気血流不均衡によるPaO2の低下(低酸素血症)と代償性過換気による呼吸性アルカローシス(PaCO2の低下)がみられる。

肺血栓塞栓症の治療

①抗凝固療法(ヘパリン・ワルファリン)や血栓溶解療法(ウロキナーゼ)によって、まず薬剤で血栓を除去しようとする。

②改善が見込めない場合に外科的血栓除去術を行う。

③また、下大静脈フィルター留置をすることによって追加で血栓が肺動脈に詰まり状態が悪化することを防ぐ。

[禁忌]

抗凝固薬であるワルファリンは胎盤移行性から生じる催奇形性があるので妊婦には禁忌である。一方で、ヘパリンは妊婦にも使用可能な抗凝固薬である。

周術期合併症としての静脈血栓塞栓症

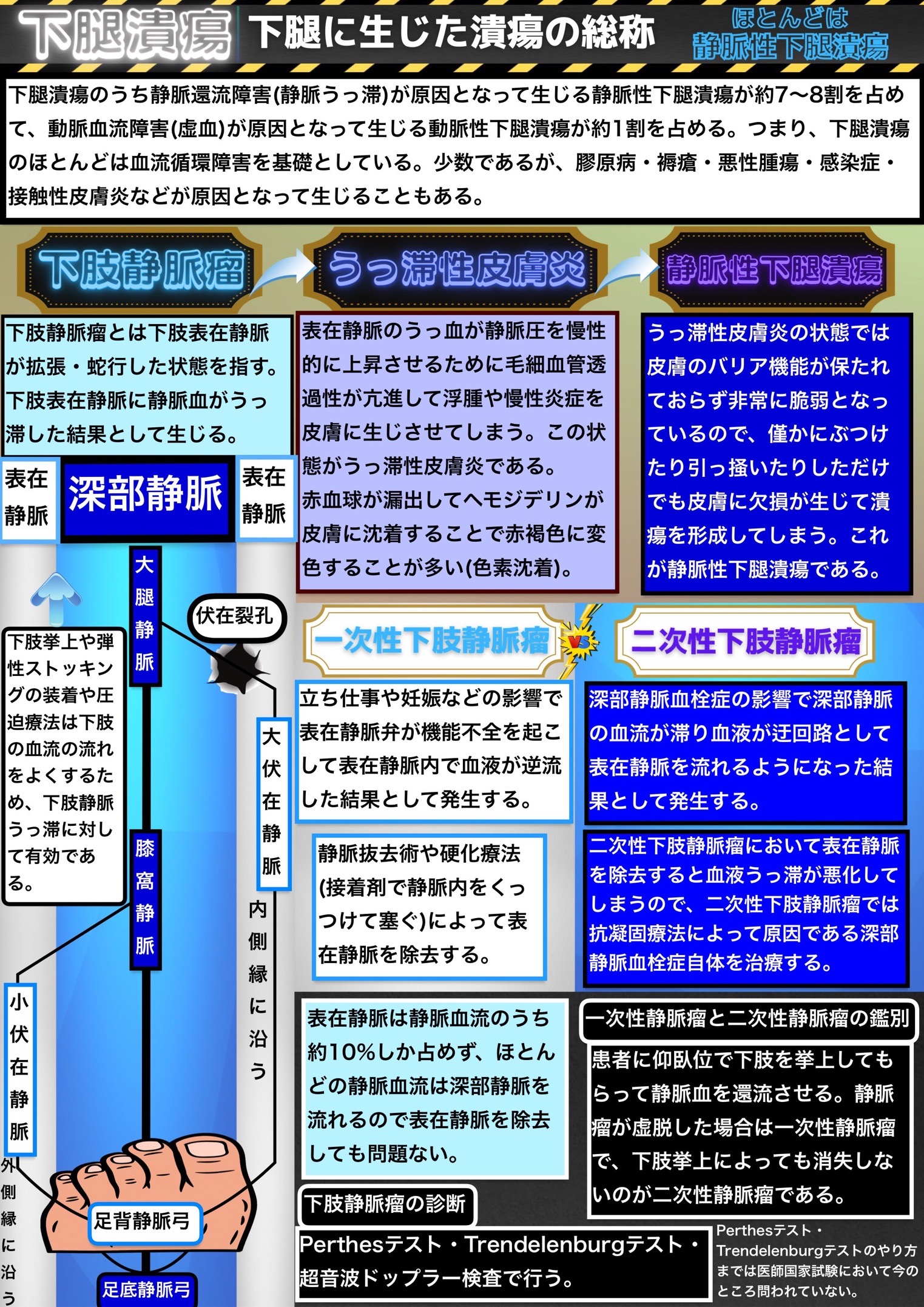

下腿潰瘍

[定義]

下腿に生じた潰瘍の総称

下腿潰瘍のうち静脈還流障害(静脈うっ滞)が原因となって生じる静脈性下腿潰瘍が約7~8割を占めて、動脈血流障害(虚血)が原因となって生じる動脈性下腿潰瘍が約1割を占める。

つまり、下腿潰瘍のほとんどは血流循環障害を基礎としている。

少数であるが、膠原病・褥瘡・悪性腫瘍・感染症・接触性皮膚炎などが原因となって生じることもある。

静脈性下腿潰瘍について下肢静脈瘤から遡って理解していく。

下肢静脈瘤

下肢静脈瘤とは下肢表在静脈が拡張・蛇行した状態を指す。下肢表在静脈に静脈血がうっ滞した結果として生じる。

下肢挙上や弾性ストッキングの装着や圧迫療法は下肢の血流の流れをよくするため、下肢静脈うっ滞に対して有効である。

下肢静脈瘤は原因の違いによって一次性下肢静脈瘤と二次性静脈瘤に分類されるのだが、これを理解するためにはまず下肢の静脈の走行の理解が求められる。

下肢の静脈の走行

医師国家試験において下肢の静脈の走行は低学年時の解剖学ほど深い知識が求められることはない。

とにかく押さえるべきことは、下肢の静脈には膝窩静脈→大腿静脈という流れの深部静脈と小伏在静脈・大伏在静脈といった表在静脈があるということである。また、小伏在静脈が膝窩静脈に注ぐことと大伏在静脈が伏在裂孔を通って大腿静脈に注ぐことも覚えておくべきである。

下肢静脈瘤ではこのうち体表面に近い表在静脈が拡張・蛇行した状態を指す。

一次性下肢静脈瘤

立ち仕事や妊娠などの影響で表在静脈弁が機能不全を起こして表在静脈内で血液が逆流した結果として発生するのが一次性下肢静脈瘤である。

表在静脈自体に機能不全が起きた結果として生じるから一次性である。

一次性下肢静脈瘤の治療

静脈抜去術や硬化療法(接着剤で静脈内をくっつけて塞ぐ)によって表在静脈を除去する。

表在静脈は静脈血流のうち約10%しか占めず、ほとんどの静脈血流は深部静脈を流れるので表在静脈を除去しても問題ない。

二次性下肢静脈瘤

深部静脈血栓症の影響で深部静脈の血流が滞り血液が迂回路として表在静脈を流れるようになった結果として発生する。

二次性下肢静脈の治療

二次性下肢静脈瘤において表在静脈を除去すると血液うっ滞が悪化してしまうので、二次性下肢静脈瘤では抗凝固療法によって原因である深部静脈血栓症自体を治療する。

一次性下肢静脈瘤と二次性下肢静脈の鑑別

一次性下肢静脈瘤と二次性下肢静脈瘤では治療法が大きく異なるので鑑別が重要となる。

患者に仰臥位で下肢を挙上してもらって静脈血を還流させる。静脈瘤が虚脱した場合は一次性静脈瘤で、下肢挙上によっても消失しないのが二次性静脈瘤である。

二次性下肢静脈瘤では迂回路として表在静脈が利用されているので下肢挙上をしても下肢静脈瘤が消失しない。一方で、一次性下肢静脈瘤は表在静脈内の逆流が下肢静脈瘤の原因となっているので下肢を挙上すれば重力によって静脈血は還流することができ下肢静脈瘤は虚脱するのである。

また、Perthesテスト・Trendelenburgテストが鑑別に用いられるがこの2つのテストのやり方までは医師国家試験において今のところ問われていない。理解するのも結構難しいので下肢静脈瘤ではよく分からないけどPerthesテスト・Trendelenburgテストが使われるんだなという認識で言葉だけ丸暗記してしまうことを勧める。

赤く枠で囲った部分は考えれば導き出せるので、これを利用して医師国家試験において下肢静脈瘤の鑑別をすると良いと思われる。103D53では下肢静脈瘤の鑑別をしないと解けないような問題になっている。

103D53:44歳の女性。両下腿の静脈怒張と色素沈着とを主訴に来院した。7年前、第2子出産後から下肢の静脈怒張に気付いていた。2年前から色素沈着を伴うようになり疲れやすくなった。実家が美容院を経営し、週に3日手伝っている。身長150 cm、体重62 kg。脈拍72/分、整。血圧122/74 mmHg。両下腿の表在静脈の拡張と蛇行とを認め、茶褐色の色素沈着と硬結とを認める。仰臥位で下肢を挙上すると表在静脈は虚脱する。虚脱させた状態で大腿上部を圧迫し、起立させても静脈の拡張はない。

対応として誤っているのはどれか。

出典:第103回医師国家試験問題

- 下肢挙上

- 硬化療法

- 静脈抜去術

- 抗凝固薬投与

- 弾性ストッキング装着

解答:4.抗凝固薬投与

解説:この問題は下肢静脈瘤の成因が一次性と二次性に分けられることを知っているかどうかを聞くために出題されたのだと考えられる。

1.下肢挙上と5.弾性ストッキング装着は下肢静脈の流れを良くするので一次性・二次性を問わず下肢静脈瘤において有効である。

2.硬化療法と3.静脈抜去術は一次性下肢静脈瘤に対して用いられる。

4.抗凝固療法は二次性下肢静脈瘤に対して用いられる。

よって、問題文を読まずとも選択肢だけで4.抗凝固療法を選ぶことができる。

問題文において「仰臥位で下肢を挙上すると表在静脈は虚脱する。虚脱させた状態で大腿上部を圧迫し、起立させても静脈の拡張はない。」という記載はTrendelenburg検査を行ったことを示しているのだが、「仰臥位で下肢を挙上すると表在静脈は虚脱する。」ことが一次性静脈瘤であることの証拠という理解だけしていれば十分であろう。

続いての「虚脱させた状態で大腿上部を圧迫し、起立させても静脈の拡張はない。」というのは圧迫部より低い位置の穿通枝の弁不全がないということを示しているのだが、この情報は問題を解くのに必要ないからである。穿通枝というのは深部静脈と表在静脈をつないでいる静脈であるのだが、ややこしくなるので考えない方が無難であろう。

下肢静脈瘤の検査にはTrendelenburg検査やPerthesテストがあるのだが、問題を解く際にこれらの検査のやり方まで問われたことは今のところ医師国家試験においてないので暗記してしまうべきである。

うっ滞性皮膚炎

下肢静脈瘤の存在があると表在静脈のうっ血が静脈圧を慢性的に上昇させるために毛細血管透過性が亢進して浮腫や慢性炎症を皮膚に生じさせてしまう。

この状態がうっ滞性皮膚炎である。

赤血球が漏出してヘモジデリンが皮膚に沈着することで赤褐色に変色することが多い(色素沈着)。

静脈性下腿潰瘍

うっ滞性皮膚炎の状態では皮膚のバリア機能が保たれておらず非常に脆弱となっているので、僅かにぶつけたり引っ掻いたりしただけでも皮膚に欠損が生じて潰瘍を形成してしまう。

これが静脈性下腿潰瘍である。

- 潰瘍

- 多毛

- 浮腫

- 色素沈着

- 点状出血

解答:2.多毛

解説:下肢静脈瘤→うっ滞性皮膚炎→静脈性下腿潰瘍の流れを理解できているかを聞いている問題である。

1.←静脈性下腿潰瘍がある。

2.←多毛は何ら関係がない。

3.←静脈がうっ滞した結果として下肢静脈瘤となるので浮腫が起こるのは想像しやすい。

4.←うっ滞した部分において静脈血圧が上昇すると赤血球が漏出する。うっ滞性皮膚炎では赤血球のヘモジデリンが沈着することで赤褐色に色素沈着が起こることが多い。

5.←末梢静脈血管内圧が上昇して破裂してしまうと点状出血が起こることもある。

コメント

Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative.

I’m going to watch out for brussels. I will be grateful if

you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing.

Cheers! Escape rooms hub

Very interesting details you have mentioned, thanks for posting.!

Great post! We will be linking to this great content on our website. Keep up the great writing.

May I just say what a relief to uncover somebody that truly understands what they are talking about over the internet. You certainly realize how to bring a problem to light and make it important. More people must look at this and understand this side of your story. I can’t believe you aren’t more popular because you certainly possess the gift.

Can I just say what a comfort to discover an individual who truly knows what they’re discussing over the internet. You certainly know how to bring a problem to light and make it important. More and more people ought to look at this and understand this side of your story. I can’t believe you are not more popular since you definitely possess the gift.

Greetings! Very useful advice in this particular post! It’s the little changes which will make the greatest changes. Many thanks for sharing!