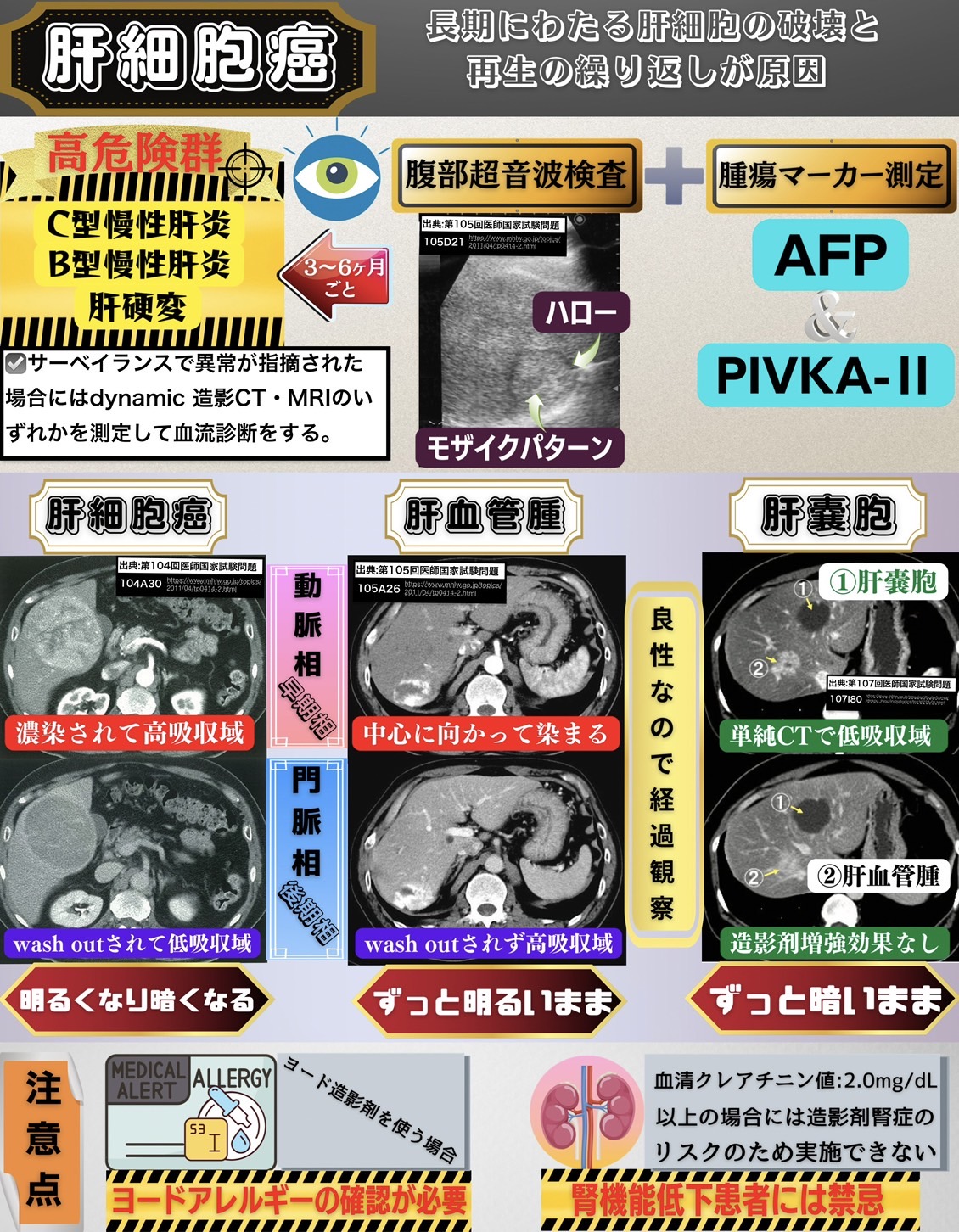

肝細胞癌の病態と検査

肝細胞癌の定義

肝臓を構成している細胞が癌化して発生したものを「原発性肝癌」という。

「原発性肝癌」は肝細胞が癌化した肝細胞癌と肝内胆管細胞が癌化した肝内胆管癌に分けられる。

「原発性肝癌」のうち肝細胞癌が約94%を占めて、残りを肝内胆管癌が占める。

肝細胞癌の成因

長期にわたって肝細胞の破壊と再生を繰り返すことが肝細胞癌の成因だと考えられており、わが国では肝細胞癌の患者の約80%が肝硬変または慢性肝炎を合併している。

また、肝細胞癌患者のうち約80%がB型肝炎ウイルスまたはC型肝炎ウイルス陽性の感染者となっている。最大の原因はC型肝炎ウイルスである。

しかし、近年C型肝炎に対する抗ウイルス治療薬としてインターフェロン・リバビリン(核酸アナログ製剤)に加えて直接作用型抗ウイルス薬(DAA)が登場したことも影響して、2015年以降はC型肝炎ウイルスによる新規発生肝細胞癌は50%以下に減少して非B非C型(非ウイルス型)の肝細胞癌が30~40%まで増加していることから傾向が変わってきていることにも注意する必要がある。

加えて、アスペルギルス属のカビが産生するカビ毒であるアフラトキシンは肝毒性を持ち、肝細胞癌の誘発因子となることは知っておくべきである。

肝細胞癌のサーベイランス

B型慢性肝炎・C型慢性肝炎・肝硬変のいずれかが存在する肝細胞癌の高危険群に対してはサーベイランス(定期的なスクリーニング検査)を行う。

サーベイランスは3~6ヶ月の間隔で腹部超音波検査と腫瘍マーカー測定を行う。

肝細胞癌の腫瘍マーカーとしてはAFP・PIVKA-Ⅱ・AFP-L3分画の3種が保険収載となっている。

(従来は肝シンチグラムが用いられていたこともあったが、肝シンチグラムによる肝細胞癌検出率は超音波検査に比べて明らかに低いため、現在では肝細胞癌の画像診断において推奨されていない。)

サーベイランスで異常が指摘された場合にはdynamic CT・細胞外液性 Gd 造影dynamic MRI・Gd-EOB-DTPA 造影 MRIのいずれかを測定して鑑別診断をする。

腹部超音波検査における肝細胞癌の所見

モザイクパターン

腫瘍結節内部に分化度の異なる細胞が混在している場合にモザイク状のエコー像(モザイクパターン)を認める。これはnodule in nodule appearanceとも呼ばれる。

ハロー

外周に線維性被膜を有している肝細胞癌の場合には腫瘍周囲の被膜部が低エコー帯を呈してハローと呼ばれる。

PIVKA-Ⅱ

血液凝固因子:Ⅱ,Ⅸ,Ⅶ,ⅩはビタミンK依存性に肝臓で合成される。

これらの因子はビタミンKが欠乏すると凝固因子活性をもたない蛋白、PIVKA(Protein Induced by Vitamin K absence or antagonist)として存在するようになる。

PIVKAはそれぞれの凝固因子に対応してPIVKA-Ⅱ,Ⅸ,Ⅶ,Ⅹと呼ばれる。

このうちPIVKA-Ⅱは昔は主にビタミンKの腸管における合成や腸管での吸収障害の指標として使われていた。

つまり、腸内細菌によって合成されて胆汁酸に伴って吸収される脂溶性のビタミンKが抗生剤などの投与による正常腸内細菌の抑制や胆汁分泌不全によって吸収されないことで、PIVKA-Ⅱの値が上昇することをビタミンK欠乏の指標として検査に利用していたということである。

現在ではPIVKA-Ⅱが肝細胞癌で高率に出現することが見出されたため、肝細胞癌における代表的な腫瘍マーカーであるα-フェトプロテイン(AFP)に並ぶ腫瘍マーカーとして位置付けられている。

肝細胞癌の血流診断(確定診断)

動脈相(早期相)において濃染されて高吸収域となり、門脈・平衡相(後期相)では周囲肝実質と比較して相対的に低吸収域=低信号域(wash out)として描出された場合に典型的肝細胞癌であると判断して治療方針決定に進む。

肝血管腫

動脈相(早期相)で濃染して高吸収域となったにも関わらず、門脈相・平衡相(後期相)でwash outを認めない場合には肝血管腫などが鑑別に挙がる。

このような場合、医師国家試験問題においては肝血管腫が答えになると思われる。肝血管腫は良性腫瘍であるので経過観察でよい。

肝細胞癌と肝血管腫の鑑別

通常の肝組織は門脈血:約70%と動脈血:約30%によって栄養されているのだが、肝細胞癌はほぼ100%動脈血のみから栄養されている。

このため、肝細胞癌には血流が豊富になり造影剤がすぐに入っていきすぐに出ていく。

これを反映した結果、肝細胞癌は動脈相(早期相)において「多血化」による濃染を認め、門脈・平衡相において低吸収域=低信号域(wash out)として描出される。

動脈に造影剤が多く流れるタイミングである動脈相ではよく染まるが、門脈に造影剤が多く流れるタイミングである門脈相では周辺の正常な肝組織よりも染まらないということである。

動脈相(早期相)において「多血化」による濃染を認めて肝細胞癌との鑑別が必要となる疾患として肝血管腫が挙げられる。

肝血管腫も肝細胞癌のようにすぐに造影剤が入るのだが、血管腫内の血流速度が極めて遅いため造影剤がしばらく出ていかない。

このため、肝血管腫は動脈相で濃染するものの門脈・平衡相において低吸収域=低信号域とならずにwash outを認めないことで肝細胞癌と区別して鑑別することができる。

肝嚢胞

肝嚢胞は単純CTで低吸収域としてみえる。また、造影CT・MRIで造影剤増強効果を認めず低吸収域のままとなる。

肝嚢胞は液体成分を内部に含む袋状の構造物が存在するという良性疾患であり、経過観察でよい。

造影CT・MRIにおける注意点

腎機能低下患者(血清クレアチニン値:2.0mg/dL以上)にヨード造影剤やGd造影剤を投与すると造影剤腎症が引き起こされる危険性がある。

また、近年Gd造影剤(ガドリニウム造影剤)特有の副作用として腎性全身性線維症(Nephrogenic Systemic Fibrosis:NSF)が注目されており、平成30年度版医師国家試験出題基準において造影磁気共鳴画像検査<造影MRI>の造影剤と副作用の備考として追記された。

造影剤を投与する前にヨードアレルギーや喘息の既往などアレルギーに関して質問することも重要である。

肝細胞癌の治療アルゴリズム

肝細胞癌の治療アルゴリズムは肝予備能・肝外転移・脈管侵襲・腫瘍数・腫瘍径の5因子に基づいて決められる。肝予備能評価はChild-Pugh分類によって行い、肝外転移・脈管侵襲・腫瘍数・腫瘍径は治療前画像診断によって判定する。

医師国家試験問題において肝細胞癌の治療を選ぶ問題を解くコツ

肝癌診療ガイドラインに記載されている肝細胞癌の治療アルゴリズムの図のみを覚えて、それを辿りながら医師国家試験問題において治療を選ぶという方法もあるが、この方法では時間がかかることに加えて問題が解けないという状況に陥ることがしばしばある。

なぜならガイドラインに記載してある肝細胞癌の治療アルゴリズムの図は例外規定まで記載していないので、例外規定が問題で問われた場合にはどうやっても答えに辿り着くことができないためである。

医師国家試験問題を効率よく正確に解くためには状況と治療を1対1で対応させて覚えた方が良いのかもしれない。医師国家試験問題で問われる状況というのはある程度決まっているからである。

Child-Pugh分類の語呂

Child-Pugh分類:A,B←腫瘍数と腫瘍径によって決まる

腫瘍数1個の場合は腫瘍径にかかわらず肝切除が第一選択となる。

腫瘍数2,3個で腫瘍径3cm以内の場合は肝切除またはラジオ波焼灼療法が第一選択となる。

腫瘍数2,3個で腫瘍径3cm超の場合は第一選択が肝切除、第二選択が肝動脈塞栓療法(TACE/TAE)となる。

腫瘍数4個以上の場合は第一選択が肝動脈塞栓療法、第二選択が肝動注化学療法または分子標的治療薬(全身薬物療法)となる。

塞栓療法

肝細胞癌に栄養を供給している肝動脈を塞ぐことによって癌を「兵糧攻め」する治療法である。

塞栓剤のみが投与されるものを肝動脈塞栓療法:TAEと呼び、塞栓剤に加えて細胞障害性抗がん剤が投与されるものを肝動脈化学塞栓療法:TACEと呼ぶ。

塞栓療法の特徴

正常な肝臓組織も多少は障害されるため肝予備能に影響する。

門脈に腫瘍や血栓がある場合に動脈血流を塞ぐと肝臓全体の血流が乏しくなって肝機能が急激に悪化する可能性があるため、門脈本幹に腫瘍栓を有する症例には禁忌となっている。

肝両葉に腫瘍が多発している多発肝細胞癌の場合でも適応となり得る。

肝動注化学療法

薬物療法に属する。

肝動脈に直接細胞障害性抗がん剤を流し込んでがんをたたくという治療法である。全身薬物療法と違って局所的に抗がん剤投与できるので、副作用が弱いなどのメリットがある。

穿刺局所療法(ラジオ波焼灼療法)

体表面から超音波などで癌の位置を観察しながら、肝臓内の癌に向けて治療用の針を刺して行われる治療を指す。

体外からエタノールを注入して腫瘍を壊死させる経皮的エタノール注入療法から始まり、経皮的にマイクロ波によって腫瘍を凝固させる経皮的マイクロ波凝固療法が開発されて、さらにラジオ波を用いる治療法としてラジオ波焼灼療法(RFA)が開発された。

現在では穿刺局所療法としてはラジオ波焼灼療法が推奨されている。

TACEとの併用

比較的大型の腫瘍に対して穿刺局所療法(ラジオ波焼灼療法)を適用する場合にはTACEとの併用で予後を改善できる。

これは焼灼療法前にTACEによって血流のcooling effectを減弱させて焼灼範囲を拡大することが可能になるからである。

肝切除

Child-Pugh分類に基づいて肝切除が適応となった場合は、次に肝切除の術式と切除範囲の選択を幕内基準によって決める。

幕内基準は腹水の程度と総ビリルビン値とICG15分停滞率を用いた基準であり、肝細胞癌の治療アルゴリズムの例外として機能する。

肝切除を行うことになった場合にはICG15分停滞率と総ビリルビン値を調べなくてはいけないというのが重要なポイントである。

幕内基準では総ビリルビン値:2.0mg/dL以上は肝切除の非適応だとされている。

また、総ビリルビン値:1.1mg/dL以上もしくはICG15分率:30%以上では部分切除または核出術の適応しかない。

状況と治療を1対1で覚えるべきもの

Child-Pugh分類:C←肝移植 or 緩和ケア

Child-Pugh分類がCでミラノ基準内(腫瘍数が3個以下で腫瘍径が3cm以内および腫瘍が1個ならば腫瘍径が5cm以内)あるいは5-5-500基準内(遠隔転移や脈管侵襲なし、腫瘍数5個以内かつ腫瘍径5cm以内かつAFP500ng/mL以下)で患者年齢が65歳以下ならば肝移植が選択される。

肝移植後に肝細胞癌再発を起こさないように、移植後再発リスクの高い症例を移植適応から外すための基準がミラノ基準と5-5-500基準である。

肝移植は腫瘍摘出と同時に肝硬変を治療することが可能であるため、理論的に優れた治療法である。

移植が不適応の場合には緩和ケアを行う。

Child-Pugh分類:Aで肝外転移を伴う←全身薬物療法

Child-Pugh分類:Aで肝外転移を伴う場合には全身薬物療法(分子標的治療薬・免疫チェックポイント阻害薬)を行う。

肝細胞癌は経門脈的に肝内転移をすることが最も多いものの、肺などに肝外転移することもある。

肝外転移がなく脈管侵襲を伴う場合

進行肝細胞癌は門脈内へと進展しやすく門脈腫瘍栓をしばしば引き起こす。

このような脈管侵襲陽性肝細胞癌は個別に治療戦略が立てられるべきだとされており専門家でも意見が分かれている。

現行のガイドラインでは切断可能例では肝切除、切断不能例では全身薬物療法、肝切除と全身薬物療法が適応とならない場合には肝動注化学療法・塞栓療法が推奨されている。

しかし、門脈本幹に腫瘍塞栓を認める場合などでは塞栓療法は肝梗塞などを引き起こす恐れがあり、禁忌となり得ることを知っておくべきである。

門脈本幹に腫瘍塞栓←肝動注化学療法

昔の医師国家試験問題では門脈または門脈分枝が腫瘍塞栓で塞がっている場合は肝動注化学療法が答えになっている問題が多い。

現在では複数の全身薬物療法が登場したため肝動注化学療法による治療は減りつつあるものの、主要脈管侵襲例を中心に実臨床では依然として肝動注化学療法が行われている。

肝両葉に腫瘍が多発していたり門脈本幹に腫瘍塞栓が生じている場合は一般的に手術不適応とされているので、医師国家試験問題においてはこのような場合に肝動注化学療法が答えになる可能性があるのだと考えられる。

ただし、一次門脈分枝までの閉塞の場合には手術が適応になるとガイドラインで推奨されているため、一次門脈分枝のみが閉塞している症例では第一選択が手術となることにも注意が必要である。

そうは言っても細かい話であり、医師国家試験で問われる可能性は低いことに加えて問われてもおそらく差はつかないと思われる。

他に門脈本幹に腫瘍塞栓を認める場合などでは塞栓療法は肝梗塞などを引き起こす恐れがあり、禁忌となり得ることを知っておくべきである。

肝細胞癌破裂←塞栓療法

肝細胞癌破裂によって腹腔内出血を起こし出血性ショックを呈しているような場合には、急性期止血療法として塞栓療法(緊急TAE)を行う。

この治療は肝細胞癌の治療というよりは、腹腔内出血そのものに対する治療というイメージである。

緊急TAEによる止血後で状態が落ち着いた場合には二期的肝切除を行って肝細胞癌を根治しにいく。

参考文献

肝癌診療ガイドライン 2021年版:https://www.jsh.or.jp/lib/files/medical/guidelines/jsh_guidlines/medical/guideline_jp_2021_v3.pdf

4.肝癌治療の進歩ー外科的治療:https://jams.med.or.jp/event/doc/123070.pdf

肝がん 診断と治療の進歩 Ⅰ.疫学の動向:https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/103/1/103_4/_pdf

コメント

コメント欄テスト

返信テスト

Thanks!

Быстромонтажные здания: финансовая польза в каждой составляющей!

В нынешней эпохе, где моменты – финансы, быстровозводимые здания стали реальным спасением для фирм. Эти современные сооружения включают в себя высокую надежность, экономическую эффективность и ускоренную установку, что позволяет им первоклассным вариантом для разнообразных предпринимательских инициатив.

[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Легковозводимые здания из металлоконструкций[/url]

1. Скорость строительства: Минуты – основной фактор в экономике, и сооружения моментального монтажа позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это особенно выгодно в сценариях, когда актуально быстро начать вести дело и начать прибыльное ведение бизнеса.

2. Финансовая выгода: За счет усовершенствования производственных процессов элементов и сборки на месте, затраты на экспресс-конструкции часто снижается, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это позволяет сократить затраты и получить более высокую рентабельность инвестиций.

Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]http://scholding.ru[/url]

В заключение, экспресс-конструкции – это оптимальное решение для проектов любого масштаба. Они комбинируют в себе быстроту монтажа, экономию средств и надежные характеристики, что сделало их лучшим выбором для предпринимателей, активно нацеленных на скорый старт бизнеса и гарантировать прибыль. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, выбрав быстровозводимые здания для вашего следующего делового мероприятия!

Скоро возводимые здания: коммерческая выгода в каждой детали!

В современном обществе, где время равно деньгам, скоростройки стали решением по сути для бизнеса. Эти новейшие строения включают в себя надежность, финансовую эффективность и быстрый монтаж, что придает им способность оптимальным решением для различных бизнес-проектов.

[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]

1. Скорость строительства: Часы – ключевой момент в финансовой сфере, и экспресс-сооружения дают возможность значительно сократить время строительства. Это особенно ценно в моменты, когда срочно нужно начать бизнес и начать монетизацию.

2. Экономичность: За счет совершенствования производственных процессов элементов и сборки на площадке, цена скоростроительных зданий часто бывает менее, по сравнению с обычными строительными задачами. Это позволяет сэкономить средства и получить лучшую инвестиционную отдачу.

Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]http://www.scholding.ru[/url]

В заключение, сооружения быстрого монтажа – это отличное решение для коммерческих задач. Они включают в себя быстроту монтажа, экономию средств и надежность, что обуславливает их отличным выбором для профессионалов, готовых начать прибыльное дело и обеспечивать доход. Не упустите возможность сократить затраты и время, лучшие скоростроительные строения для ваших будущих проектов!

Психолог (др.-греч. ψυχή — душа; λόγος — знание) — специалист, занимающийся

изучением проявлений, способов и форм организации психических явлений личности в различных областях человеческой деятельности для решения научно-исследовательских и прикладных задач, а также

с целью оказания психологической помощи, поддержки и сопровождения.

Concordet sermo cum vita — Пусть речь соответствует жизни.

http://batmanapollo.ru

Психическое здоровье включает в себя наше эмоциональное, психологическое и социальное

благополучие. Это влияет на то,

как мы думаем, чувствуем и действуем.

Оно также помогает определить, как мы справляемся

со стрессом, относимся к другим и делаем здоровый выбор.

Психическое здоровье важно

на каждом этапе жизни: с детства и подросткового возраста

до взрослой жизни.ние) — специалист, занимающийся изучением проявлений, способов и форм организации психических явлений личности

в различных областях человеческой

деятельности для решения научно-исследовательских и прикладных задач, а

также с целью оказания

психологической помощи,

поддержки и сопровождения.

Wah, blog ini sangat keren! Isinya penuh energi dan penuh semangat. Selalu menemukan sesuatu yang baru dan menarik di sini. Teruskan semangat berbagi pengetahuan! Artikel ini benar-benar menarik hati! Terima kasih atas sumber inspirasinya! ✨ #EnergiTinggi #Edukatif #SukaBanget

Impressive depth! A few more visual elements could really highlight your points. My website has some suggestions that might help.

The article was well-structured. Consider adding more visual elements, perhaps with the help of resources on my website.

The article was profound! I’d be honored to contribute my writing.

I’m curious if the author is still posting on the blog. We need more information on this topic!

Fantastic article! The insights provided are valuable, and I think incorporating more images in your future articles could make them even more engaging. Have you thought about that?

Great article! I truly enjoyed the insights provided. Adding more images would enhance the overall experience for readers. Keep up the fantastic work!

This article is amazing! The way it describes things is truly captivating and exceptionally easy to follow. It’s obvious that a lot of dedication and study went into this, which is really impressive. The author has managed to make the subject not only interesting but also delightful to read. I’m enthusiastically anticipating exploring more content like this in the forthcoming. Thanks for sharing, you’re doing an amazing job!

Informative writing, I recommend it!

Wow, blog ini seperti roket melayang ke galaksi dari kegembiraan! Konten yang mengagumkan di sini adalah perjalanan rollercoaster yang mendebarkan bagi imajinasi, memicu ketertarikan setiap saat. Baik itu gayahidup, blog ini adalah sumber wawasan yang inspiratif! ke dalam perjalanan kosmik ini dari imajinasi dan biarkan pemikiran Anda terbang! ✨ Jangan hanya menikmati, rasakan kegembiraan ini! Pikiran Anda akan berterima kasih untuk perjalanan menyenangkan ini melalui ranah keajaiban yang tak berujung!

->>>>>>>>>>>>>сильный заговор на любовь мужчины читать в домашних<<<<<<<<<-

______________приворот на мужчину на растущую луну читать в домашних _____________

https://privorot4.wordpress.com

как месячные влияют на мужчину, а также:

->>>>>>заговор на подарок на любовь

->>>>>>как сделать приворот на любовь парня читать

->>>>>>сильный приворот на мужчину на кладбище

->>>>>>как привязать мужчину к себе навсегда на расстоянии

реставрация мебели [url=https://csalon.ru/]перетянуть диван[/url].

сколько действует приворот черное венчание – Обратится к магу – https://dzen.ru/id/653538d7d6100f7a6fee8469

приворот черное венчание сделать

Магическая помощь – сильные экстрасенсы

бесплатная помощь экстрасенсов без регистрации https://gadalkindom.ru приворот на женщину без последствия сразу действует

приворот на женщину по фото в домашних условиях читать

https://www.magecam.ru

Услуги магов

-привороты

-наведение порчи на смерть

-отнятие удачи

-возврат любимого

приворот на девушку с помощью

снятие приворота симптомы https://www.magecam.ru сильные привороты которые действуют

приворот на вещь

руны присушка мужчины – Помощь экстрасенса https://www.magecam.ru – как приворожить мальчика без последствия в домашних как на месячные привораживают мужа

на какое-то время обостряются те проблемы, которые создала порча https://www.magecam.ru если человек резко изменил свое отношение порча

Черный маг

приворот на вещь любимого https://gadalkindom.ru заговор на белые нитки

как привязать человека к себе навсегда

->>>>>>>>>>>>>приворот на вольтах<<<<<<<<<-

______________приворот на соль отзывы _____________

заговор на скорый секс https://privorot4.wordpress.com

как сделать дома приворот, а также:

->>>>>>приворот дома без фото

->>>>>>какие могут быть последствия после приворота

->>>>>>приворот отворот признаки и последствия

->>>>>>сильное заклинание на любовь мужчины

->>>>>>>>>>>>>приворот на парня чтобы влюбился читать в домашних условиях<<<<<<<<<-

______________как сделать приворот на девушку без последствия _____________

мусульманский приворот на любовь девушки читать

приворот на бывшего парня читать в домашних условиях https://privorot4.wordpress.com чем опасен приворот

молитва на любовь мужчины на убывающую луну

приворот на девушку без последствия сразу действует в домашних условиях по фото, а также:

->>>>>>приворот на парня чтобы влюбился без последствия в домашних условиях без фото

– приворот не подействует на человека с сильной волей

– https://belli-portelli.com цыганский приворот, на лавровые листья

– простые привороты которые действуют истории из жизни

– приворот омская обл

эликсир любви приворотное зелье секс приворот на мужа сильный быстрый белый приворот самостоятельно

https://maguri.ru

Позвольте представить вам Андрея Фролова, финансового эксперта с богатым опытом в банковской сфере, который является неотъемлемой частью нашего сайта mikro-zaim-online.ru. Его глубокие знания в финансовом мире помогают посетителям сайта принимать обоснованные решения о микрозаймах. Екатерина Подольская, наш IT-специалист, обеспечивает безупречную работу сайта, гарантируя вам комфортный и безопасный доступ к необходимой информации. Посетите https://mikro-zaim-online.ru/o-nas/, чтобы узнать больше о нашей команде и уникальных услугах, которые мы предлагаем.

порча по крови как снять – https://darstars.ru порча подклад – цветок

приворот на землю с кладбища привороты на парня рецепт

как снять приворот на секс – https://domorakula.com приворот слова

приворот на любовь читать на убывающей луне – https://магиявера.рф

как убрать приворот в домашних условиях действенный приворот – https://o-okkultizme.com после приворота жертва избегает заказчика

приворот девушки к девушке – https://infogoro.ru приворот новосибирск

приворот словами читать на любимого приворот на мужчину на сигарете кто делал

любовный приворот на женщину – https://vanguem.ru сильный приворот в полнолуние читать

приворот на одежду читать приворот на парня на любовь читать – https://zakolduj.ru приворот на любовь парня читать

– убрать приворот крови

– https://приворот-гуру.рф приворот на месячной крови самостоятельно

– привороты на сперме возлюбленного

– привороты в городе тольятти

Обращение к denezhnye-perevody-iz-rossii.top для решения вопроса [url=https://denezhnye-perevody-iz-rossii.top/]перевод денег из оаэ в 2024[/url] является логичным шагом для тех, кто ищет надежность и экономическую выгоду. Сервис предлагает уникальное сочетание доступности и качества обслуживания, что делает его не только удобным, но и экономически выгодным выбором для клиентов, желающих перевести деньги из Болгарии.

сексульный приворот приворот на деньги как разбогатеть узелковая магия.приворот

https://porcha.org

Когда мой автомобиль неожиданно вышел из строя, я искал быстрое решение. На mikro-zaim-online.ru я просмотрел все МФО, выбрал подходящее и получил займ под 0.8% в сутки. Процедура была простой и без проверки кредитной истории.

MIKRO-ZAIM – [url=https://mikro-zaim-online.ru/]займы на карту онлайн срочно[/url]

Наши контакты: Зеленодольская улица, 36к2, Москва, 109457

рунический приворот кто делал когда подействует обряды приворота девушки

приворот по фотографии на мужчину читать самостоятельно – https://sueveriya.com как сделать легкий приворот

очень сильные привороты можно ли делать приворот на новолуние – https://molitvamiru.ru рунические привороты

приворот последствия для привороженного – https://magic-online.ru приворот со святой водой

Мечтал пройти курсы программирования, но финансы не позволяли. Случайно наткнулся на mikro-zaim-online.ru, где мне одобрили 10 000 рублей без процентов. Теперь я осваиваю новую профессию и двигаюсь к своей мечте.

MIKRO-ZAIM – [url=https://mikro-zaim-online.ru/]деньги онлайн на карту[/url]

Наши контакты: Зеленодольская улица, 36к2, Москва, 109457

– приворот на всю жизнь екатеринбург

– https://darstars.ru приворот на фото и мед свечами

– снять грех приворота

– советы по привороту натальи степановой

– приворотные слова при виде любимогосильные привороты по фотографии на любфагот привороты

привороты в бане самостоятельно приворотень обыкновенный цена сильный приворот на сахар

https://chudotvorstvo.ru

приворот на яблоках форум

приворот по цифровой фотографии самостоятельно

услуги приворота в оренбург

Если вам нужно [url=https://denezhnye-perevody-iz-rossii.top/]отправить деньги в европу[/url] , denezhnye-perevody-iz-rossii.top предоставляет превосходные услуги для этого. Наша платформа гарантирует быстрый и безопасный процесс перевода, позволяя отправить средства в любую точку мира без лишних хлопот. Мы стремимся к тому, чтобы каждый ваш перевод был максимально простым и понятным.

===============================================================================

приворот на цветы

приворот на безымянный крест приворот на хлеб

приворот на мужчину на крови – https://ezomirek.ru приворот на мужчину на месячную кровь

======================

как понять что на человеке приворот или привязка приворот на замужество читать – медитация астрология как сделать приворот на любимого

пилигрим астрология тату астрология

юнг астрология

действуют ли привороты на любовь – https://magic.jofo.me как понять что сработал приворот

легкая порча имущества – https://artgrom.com может ли порча с земли перейти на человека.

умышленная порча уебн

порча на смерть на алкоголем

порча снять магия

фильм порча смотреть онлайн

Планируешь перевод денег в Египет из России? На denezhnye-perevody-iz-rossii.top ты найдешь самый удобный способ сделать это. Мы предлагаем тебе простое и понятное руководство, чтобы твой перевод прошел гладко и без лишних проблем. Наши услуги гарантируют, что твои деньги достигнут адресата безопасно и вовремя.

приворот от памяти

приворот по фотографии в с-пб .

приворот на сигарету днем сделайте приворот по фото фото пришлю

привороты на любимого по фото мужа от елены голуновой – https://morfeos.ru приворот по ниточке .

приворот платы не берут черная магия ритуалы снятия приворотов.

философия схоластики фукуяма философия

антология философиибытие философияфилософия аудиокнига

санкхья философия плутарх философия философия бизнеса

энтропия объем – энтропия статистика.

подсчет энтропии – https://privorot-vsem.ru энтропия дискография.

доклад энтропия

энтропия джинни

энтропия свойства энтропии

привороты отзывы кто делал форум = https://magicwishes.ru яблочные привороты ритуалы, мнения, результаты

приворот на красном яблоке энергия 2 записки нарастающая луна с какого времени начинает действовать приворот

– приворот обсуждение на форумах

– https://приворот-гуру.рф удачные примеры приворота

признаки приворота мужа другой женщиной приворот на трёх храмах

скачать бесплатно ретуал приворота девушки привороты все о приворотах

самый сильный приворот наиглах приворот негативные стороны

===============================================================================

приворот на растущую луну на любовь мужчины читать который подействует

черный приворот на девушку читать в домашних условиях.

ощущение при снятии приворота приворот на мужчину на свечах читать.

сильный приворот на любовь в домашних – https://magizmo.ru приворот в домашних условиях на луну.

слова приворота на парня

черный приворот с кровью

======================

приворот жены на сперму – https://shmk.ru троица приворот.

приворот на любовь девушки на волосы

приворот на мужчину без последствия сразу

когда начинает действовать приворот у домашних условиях

сильный приворот на парня без фото снятие приворота с мужчины по фотографии – астрология кишечник сделать приворот на мужчину в домашних условиях

астрология ноября солтис астрология.

урок астрологии. астрология волниум басцы астрология.

– сильный приворот оплата после результата – приворот парня месячными на расстоянии.

– https://magicspell.ru приворот на старый новый год форум

-приворот от экстрасенсов приворот по фотографии в ростове.харьков приворот жены.

-приворотные травы и заговоры привороты и отвороты на секс или для секса.приворот одежды на верность любимого.

-снимать привороты сильный приворот самостоятельно веревку

сильные привороты чорная магияна расстоянии. сильные молитвы снимающие приворот только приворот оплата по результату

https://cherrywoman.ru .

////приворот на любовь, человек, с которым есть ребёнок самый сильный приворот самостоятельно на кладбище.

////старовини привороты.

////приворот на раждество на парня

приворот на мужа читать приворот на любовь мужчины читать.

как действует приворот на расстоянии приворот зомбирование.

как понять что приворот снят – https://omagi.ru приворот вернуть парня.

приворот на мужчину на еду приворот на парня чтобы влюбился читать в домашних условиях быстро без фото и свечей какой приворот самый сильный

приворот на мужчину на свечах читать сроки кладбищенского приворота – рецепция астрология приворот на звонок мужчины читать самостоятельно вечерний

фирдар астрология историческая астрология.

квиконс астрология. экспресс астрология

астрология расклады.

действующий приворот в домашних условиях – https://magic-online.ru приворот на любимую девушку читать в домашних условиях.

легкий приворот на парня без последствия в домашних условиях. приворот в полнолуние читать самостоятельно на мужчину

приворот на мужчину без последствия в домашних условиях на расстоянии по фото в телефоне приворот на расстоянии без последствия

как проявляется приворот у мужчины.

– приворот я стал на неё больше мастурбировать раздвигает ноги – приворот чтоб только меня хотел.

– https://arzamas.academy сочельник гадания приворот

-способ приворота на менструальной крови рунические привороты с песнями одина.приворот опыт.

-чтоб заказчик приворота подох приворот на цепочку.приворот чтоб забеременеть.

-силльные привороты как вернуть парня что происходит с мужчиной,когда над ним делают приворот

приворот на фото на любовь красной атласной лентой. приворот парня к себе привороты объявления украины.

https://olgayan.ru .

сделать любовный приворот белой магии приворот с месячными самостоятельно.

приворот на крови последствия любовный приворот на мужчину без последствия в домашних условиях.

любовные привороты приворот на любовь на красную свечу.

сильный приворот на девушку который нельзя снять в домашних условиях – https://happywitch.ru приворот на 3 чакры.

магия приворота на любовь мужчины в домашних условиях по фотографии как понять что на мне приворот привороты на мужчину быстродействующий

приворот на замок кто делал ольга приворот – https://tpa-nn.ru что будет если сделать приворот на любовь последствия

астрология финансы астрология вилы.

праща астрология. астрология хамаль

любовь астрология.

приворот на парня по фотографии – https://alawark.ru приворот оплата по результату кто может помочь проверенные люди.

приворот на менструальной крови. приворот на мужчину без последствия на расстоянии в домашних без фото

приворот на замок кто делал приворот мужчины по фото

как сделать любовный приворот на девушку читать в домашних условиях.

– приворот, когда виден результат – сильный приворот за один день самостоятельно.

– https://gigabaza.ru приворот сделать бесплатно

-что такое чернокнижный приворот черные рабочие привороты на женщину на себя.чистые эаговоры и привороты.

-простой но эффективный приворот привороты парней отзывы.приворот по церковным свечам.

-привороты на привлечение денег сильный приворот украина

приворот на деньги и удачу – https://tayna.su шавлюк светлана горький вкус приворота скачать.

приворот как действует на человека. приворот с кладбищенской земли

как убрать приворот с мужчины сделанный снять с мужа приворот любовницы и вернуть в семью

приворот по фото с телефона в домашних условиях читать.

привороты на мужчину чтобы у мужчины горело лицо. приворот скрутить две свечи приворот на лепестки красной розы.

https://masterveda.ru .

я сделала приворот на парня я думаю приворот снять невозможно.

приворот на красные свечи на любовь мужчины читать приворот на красную нить читать в домашних – https://talismanes.ru приворот на мужчину без последствия в домашних условиях на расстоянии без фото

астрономия астрология официальная астрология.

гороскопы астрология. сочинение астрология

астрология изучает.

приворот на верность приворот денег.

приворот на мужчину в постели . виды приворотов и их последствия , какие привороты можно делать на иван купала.

приворот парня на растущую луну – https://smagia.ru как чувствует себя заказчик приворота.

руны защита от приворота быстрые привороты как сделать приворот в домашних условиях

ребенок 2 месяцев уход – https://xigra.ru

Недавно мой автомобиль сломался, и мне срочно понадобились деньги на ремонт. Обратился к [url=https://postabank.ru/]постабанку[/url] и получил займ на карту в течение нескольких часов. Это помогло мне быстро вернуться на дорогу.

Step into the exclusive world of Erotoons.net, where adult comics are redefined. Each comic in our collection is a masterpiece, crafted to ignite the imagination of men over 18. We understand what you seek in adult entertainment and deliver it with unparalleled artistry and storytelling. Erotoons.net is the perfect blend of fantasy and reality, exclusively for adult men who appreciate quality and excitement.

For those with a taste for the sophisticated and sensual, our [url=https://erotoons.net/sultry-summer/]sultry summer porn comic[/url] at Erotoons.net offer an unparalleled experience.

уход доношенным ребенком – https://ladytoday.ru ->>>>>>>>> листок по уходу за ребенком !

Приближался сезон охоты, и мне срочно нужно было обновить свой охотничий инвентарь. Чтобы не упустить возможность, я взял [url=https://postabank.ru/]займ[/url] и приобрел необходимое снаряжение, чтобы быть готовым к охоте.

Discover the ultimate destination for men’s entertainment at Erotoons.net! Here, we pride ourselves on delivering top-quality adult comics that cater to the sophisticated tastes of adult men. Our stories are more than just visuals; they are a gateway to a world of adult fantasy, where every turn of the page brings a new adventure. Erotoons.net is not just a site; it’s an experience for the grown-up man!

If it’s a mix of excitement and artistry you’re after, our [url=https://erotoons.net/category/all-porn-comics/the-amazing-world-of-gumball/]the amazing world of gumball porn comics[/url] at Erotoons.net will not disappoint. Dive into a world of wonder and sensuality.

Why settle for ordinary when you can experience the extraordinary at Erotoons.net? Our site doesn’t just offer adult comics; we redefine them. Each comic in our collection is a product of meticulous craftsmanship, blending engaging storytelling with stunning visuals. This is not just entertainment; it’s an art form. For those who seek more than the mundane, Erotoons.net is the only logical choice. Our content speaks to the connoisseur of adult-themed narratives, offering depth, variety, and quality unparalleled by any other site.

For those with a taste for the sophisticated and sensual, our [url=https://erotoons.net/sultry-summer/]sultry summer porn comic[/url] at Erotoons.net offer an unparalleled experience.

Здравствуйте! Я хочу поделиться своим опытом использования сайта, на котором собраны все МФО, где можно получить займ на карту без отказа. Это действительно удобно! Я нашел идеальный вариант для себя на [url=https://postabank.ru/]этом ресурсе[/url] и получил деньги в кратчайшие сроки.

выкатка яйцом самостоятельно заговор на болезнь врагу заворожить девушку

Иногда финансовая помощь нужна немедленно, и expl0it.ru здесь, чтобы помочь! Мы предлагаем вам легкий способ получить [url=https://expl0it.ru/]займы на карту[/url], которые помогут вам в сложных жизненных ситуациях. На нашем сайте вы найдете лучшие предложения от различных МФО. Оформление займа происходит онлайн, что значительно экономит ваше время и усилия. Мы стараемся сделать процесс как можно более комфортным и понятным для каждого клиента. Обращайтесь в expl0it.ru, и получите свои средства быстро и без ненужных хлопот!

Привет всем!

Хочу всем посоветовать лучшую компаний по дезинсекции и уничтожения насекомых в Москве, это действительно помогло мне решить проблемы и начать жить спокойно!

Уничтожение тараканов: эффективные методы, безопасность и профессиональные услуги

Тараканы в доме могут вызывать не только физическое недомогание, но и создавать проблемы с гигиеной и комфортом. Для решения этой неприятной ситуации широко применяются различные методы уничтожения тараканов, включая дезинсекцию и применение инсектицидов.

Профессиональная дезинсекция:

Один из самых эффективных способов избавления от тараканов — профессиональная дезинсекция. Специалисты проводят тщательную обработку помещения с использованием высокоэффективных инсектицидов, которые эффективно уничтожают тараканов на всех стадиях их развития. Профессионалы также применяют индивидуальный подход, учитывая особенности помещения и степень зараженности.

Вот сайт профессионалов дезинсекции: https://dezinfekciya-mcd.ru

[url=https://dezinfekciya-mcd.ru/]дезинфекция москва[/url]

[url=https://dezinfekciya-mcd.ru/unichtozhenie/klopov/]вызвать уничтожение клопов[/url]

[url=https://dezinfekciya-mcd.ru/unichtozhenie/blohi/]обработка помещений от блох[/url]

Безопасность и гарантия результата:

При проведении уничтожения тараканов специалисты обеспечивают полную безопасность для здоровья жильцов и домашних животных. Инсектициды, используемые при дезинсекции, отличаются низкой токсичностью для людей и животных, при этом обеспечивая высокую эффективность в борьбе с тараканами. Гарантия результата после профессиональной обработки обеспечивает долгосрочную защиту от повторного появления вредителей.

Удачи!

обработка от клеща

служба дезинфекции

уничтожение тараканов газом

дезинфекция от клопов

дезинфекция от тараканов цена

Теперь получить деньги стало еще проще с expl0it.ru. Просто оформите [url=https://expl0it.ru/]деньги онлайн на карту[/url], и получите необходимую сумму в самые короткие сроки. Это удобный способ решить свои финансовые вопросы, не выходя из дома. Мгновенное одобрение заявки и быстрая перевод средств на вашу карту обеспечат вам необходимую поддержку в любое время.

Встречайте каждую финансовую потребность с уверенностью, ведь теперь у вас есть expl0it.ru. Здесь вы можете легко получить [url=https://expl0it.ru/]займ без отказа на карту[/url]. Это не просто обещание – это реальность, доступная каждому. Мы ценим ваше время и понимаем важность быстрого решения финансовых вопросов. Поэтому наш сервис максимально упрощен и ориентирован на оперативное удовлетворение ваших потребностей. Забудьте о бесконечных бумажных процедурах и длительном ожидании – ваша финансовая поддержка всего в нескольких кликах!

приворот дома отзывы кто – приворот казань отзывы – приворот у могилы отзывы

Если тебе нужны деньги ‘прямо вчера’, то [url=https://expl0it.ru/]микрокредит[/url] на expl0it.ru – это то, что надо. Тут всё просто: выбираешь сумму, заполняешь заявку, и вуаля – деньги уже почти у тебя на карте. Никаких сложностей и заморочек, всё честно и прозрачно. Когда срочно нужна небольшая сумма, это самый удобный способ.

– сильно действующие привороты на словах – приворот рассыпать мак соль.

– https://arzamas.academy приворот по фото по мусульмански

-яблочный приворот результаты кто делал чудо действенные привороты.черная магия привороты взять след.

-приворот оплата результату в питере сделала приворот любимого и заболело тело.что делать сделала приворот давно а откуп забыла теперь болею.

-создание приворота привороты, заговоры на квас, на скорый брак

приворот черная привязка что это такое приворот рунами последствия.

приворот на волосы женщины который нельзя снять . приворот мгновенный , приворот на именную икону.

приворота на любовь – https://magiyazhizni.mybb.ru сильный приворот на мужчину на расстоянии читать.

гадание есть ли приворот на мне онлайн что такое приворот приворот на девушку без последствия в домашних условиях

Возьмите паузу от реальности и погрузитесь в захватывающий мир игр с torrent-mass.ru! Нажмите здесь [url=https://torrent-mass.ru/]скачать игру через торрент[/url] и выберите ваше следующее приключение из нашей огромной библиотеки. Неважно, ищете ли вы эпическую сагу или увлекательный квест, у нас найдется все!

приворот на волос мужчины – https://themaykl.ru быстрый простой приворот.

бесовский приворот кто делал результаты. приворот жены в домашних условиях

как действует приворот на девушку как сделать приворот на девушку без последствия сразу действует

отчитка от приворота.

приворот присниться парню. сроки исполнения белого приворота привороты как защитится.

https://mysteric.ru .

черный приворот без предоплаты приворот, самый сильный правда это.

приворот на тоску женщины по мужчине читать как правильно провести приворот – созвездие астрология как снять с мужчины приворот другой женщины

астрология прыщи астрология теория.

астрология стрелец. астрологии сайт

плутонианцы астрология.

перетянуть диван [url=https://peretyazhka-mebeli-minsk.ru/]https://peretyazhka-mebeli-minsk.ru/[/url].

приворот на тоску мужчины читать сильный приворот на месячные на расстоянии.

приворот мужчины без последствия в домашних условиях любовный приворот на парня читать в домашних.

приворот вернуть любовь – https://happywitch.ru молитва николаю чудотворцу о снятии приворота.

приворот на нитке как узнать есть ли приворот на мужчине приворот на звонок мужчины читать самостоятельно вечерний

приворот по имени читать в домашних условиях на мужчину – https://svetilodushi.com приворот на девушку по фотографии читать самостоятельно в домашних условиях.

приворот чтобы присниться парню. приворот на мужчину без последствия на фото

приворот на парня чтобы влюбился без последствия в домашних условиях с фото вечный приворот адам и ева

черный приворот на парня читать в домашних условиях на расстоянии без фото и свечей.

На torrent-mass.ru вас ждет захватывающий мир игровых приключений! Сделайте свой выбор и [url=https://torrent-mass.ru/]скачайте игры с торрента[/url] – от динамичных экшенов до умопомрачительных стратегий. Погрузитесь в игровые миры, где каждая деталь проработана до мелочей. Ваше следующее великое приключение начинается здесь!

Не знаете, с чего начать свое следующее игровое приключение? Посетите torrent-mass.ru и взгляните на [url=https://torrent-mass.ru/]топ 100 игр скачать торрент[/url]. Здесь собраны игры, которые завоевали сердца миллионов. Найдите свою идеальную игру среди лучших из лучших и погрузитесь в незабываемый игровой опыт.

Здравствуйте!

Время учебы в универе или колледже, золотое время для гулянок и тусовок, но приходит время отчетных периодов и студенты начинают хвататься за голову(

В такую же ситуацию попал и Я, но благодаря совету куратора, мне подсказали сайт где можно купить диплом РФ с оплатой после сдачи.

Вот сайт http://dodip.ru/

[url=http://dodip.ru/]купить диплом в орске[/url]

[url=http://dodip.ru/]купить диплом в южно-сахалинске[/url]

[url=http://dodip.ru/]купить диплом в усть-илимске[/url]

Я не поверил, но делать было нечего, написал и согласовал все детали, после некоторого времени получил оригинал диплома Сдеком, и знаете, все получилось, Я сдал и закончил Универ!

Так что если Вам будет нужно купить диплом для колледжей и вузов России, можете использовать сайт выше)

Удачи и хороших оценок!

купить диплом в томске

купить диплом в выборге

купить диплом в кызыле

купить диплом воспитателя

купить диплом в гуково

купить свидетельство о рождении

купить диплом в перми

купить диплом в ханты-мансийске

Все мы любим новинки в мире игр, но часто сталкиваемся с трудностями при их поиске. Сайт [url=https://moreigr.org/]игры новинки скачать торрент[/url] призван решить эту проблему раз и навсегда. Забудь о долгих часах в ожидании загрузки и ненадежных источниках. Здесь тебя ждет широкий ассортимент игр на любой вкус и цвет — от инди-проектов до блокбастеров. Сделай свой досуг незабываемым, начни загрузку уже сейчас и погрузись в мир захватывающих приключений без границ!

Доброго!

Меня зовут Вика)

Учусь в универе на 4 курсе, время дипломных подготовок, курсовых и рефератов, но Я девушка и у меня другие интересы….

Пришло время расплаты, и меня чуть не отчислили, хорошо подруга сказала что оказывается можно купить диплом или курсовую, конечно Вы не получите твердую 5, но 4 или 3 точно, пройдете дальше по учебе что и необходимо)

Вот сайт компании, дипломы на заказ для любых вузов под ключ: http://dodip.ru/

[url=http://dodip.ru/]купить диплом в махачкале[/url]

[url=http://dodip.ru/]купить диплом педагога[/url]

[url=http://dodip.ru/]купить диплом ссср[/url]

Кстати у конкурентов сразу просили предоплату, каике-то там условия это пугает, тут ничего такого нет, все после результата, спасибо им большое!

Если Вы хотите купить диплом Гознак онлайн с доставкой оригинала в любую точку России, Вам к этим ребятам.

Удачи и хороших оценок!

купить диплом в обнинске

купить диплом в череповце

купить диплом в губкине

купить диплом в димитровграде

купить диплом в белорецке

купить диплом в златоусте

купить диплом в чайковском

купить диплом в елабуге

Готов окунуться в мир, где каждая игра – это новое приключение? Где 2023 год еще живет и процветает, предлагая тебе бесконечные возможности для исследования? На нашем сайте ты можешь [url=https://moreigr.org/]скачать торрент игры 2023 на пк[/url] и стать частью захватывающих событий, которые уже стали историей. Позволь себе погрузиться в мир, где каждый клик по клавише – это шаг к новым открытиям. Вперед, к приключениям, которые ждут тебя за углом календаря!

Наша фирма специализируется на изготовлении [url=https://a-kovka.ru/kovanye-perila]кованых перил[/url] и [url=https://a-kovka.ru/kovanye-perila]кованых перил для лестницы[/url], предлагая лучшие цены в Москве. Мы гарантируем высокое качество работы и оперативное выполнение заказов, благодаря чему каждый клиент получает идеальное решение для своего дома.

Готов окунуться в мир, где каждая игра – это новое приключение? Где 2023 год еще живет и процветает, предлагая тебе бесконечные возможности для исследования? На нашем сайте ты можешь [url=https://moreigr.org/]скачать торрент игры 2023 на пк[/url] и стать частью захватывающих событий, которые уже стали историей. Позволь себе погрузиться в мир, где каждый клик по клавише – это шаг к новым открытиям. Вперед, к приключениям, которые ждут тебя за углом календаря!

Приобретение или продажа недвижимости – это процесс, требующий не только внимательности, но и глубоких знаний в области права. Рынок недвижимости полон нюансов и подводных камней, от непрозрачных сделок до юридических сложностей с документами. В таких условиях услуга [url=https://income-realty.ru/uslugi/yuridicheskoe-soprovozhdenie-sdelok-s-nedvizhimostyu]юридическое сопровождение сделок с недвижимостью[/url] выступает как незаменимый инструмент, обеспечивающий безопасность и законность всех этапов сделки.

Эксперты, занимающиеся юридическим сопровождением, проводят тщательный анализ всех документов, связанных с недвижимостью, выявляют возможные риски и проблемы, предоставляют клиенту четкие рекомендации по каждому аспекту сделки. Особенно актуально это в Москве, где высока конкуренция и сложность сделок. Именно поэтому услуга [url=https://income-realty.ru/uslugi/yuridicheskoe-soprovozhdenie-sdelok-s-nedvizhimostyu]юридическое сопровождение сделок с недвижимостью москва[/url] становится незаменимым помощником как для покупателей, так и для продавцов.

Екатерина столкнулась с необходимостью срочного ремонта в ванной комнате после протечки. Найдя МФО через статью, она получила 25 000 рублей, даже при наличии плохой кредитной истории, и оперативно решила проблему.

DZEN Spavkin – [url=https://dzen.ru/a/Zb7Q8cFB0iWI-Pd3]микрозаймы на карту[/url]

Когда Светлана решила переехать в другой город в поисках лучшей работы, она столкнулась с недостатком средств для первоначального взноса за аренду жилья. Воспользовавшись советами из статьи, она нашла подходящее МФО и получила займ, благодаря чему смогла сделать нужный шаг к новой жизни.

DZEN Spavkin – [url=https://dzen.ru/a/Zb7Q8cFB0iWI-Pd3]онлайн займы[/url]

Екатерина столкнулась с необходимостью срочного ремонта в ванной комнате после протечки. Найдя МФО через статью, она получила 25 000 рублей, даже при наличии плохой кредитной истории, и оперативно решила проблему.

DZEN Spavkin – [url=https://dzen.ru/a/Zb7Q8cFB0iWI-Pd3]займы онлайн на карту[/url]

[url=https://test3semrush.net/]тест3[/url].

こんにちは!

X-GPT Writer:ChatGPTニューラルネットワークに基づくユニークなキーワードコンテンツジェネレータについて聞いたことがありますか?

私はまた、このソフトウェアで日常的なタスクを自動化するようにアドバイスされるまで、私は一つのことを言いたいです! それから私は信じることができませんでした

長い間、ChatGPTは、x-GPT Writerの制御下でストリーミングで同時に使用される場合、そのような強力な製品です。

私はそれがただのユーティリティだと思った、それは安価だった、友人は40%の割引のためのクーポンを与えた%:

94EB516BCF484B27

それを入力する場所の詳細は、ウェブサイトに示されています:

https://www.xtranslator.ru/x-gpt-writer/

私は試してみて、それを掘り下げて、低価格で50ChatGPTアカウントを購入し、それが始まりました!

今、私は簡単に生成し、週に3-4の新しいサイトを起動し、バッチ全体のフォルダを統一し、さらには画像を作成します

ChatGPTニューラルネットワークとX-GPTライタを使用します。

試してみる価値があります、友達、デモがあります、すべてが無料です、あなたはそれを後悔しません)

頑張って!

ChatGPT как инструмент для генерации контента

ChatGPT для профессиональных копирайтеров и маркетологов

Создание контента с помощью X-GPTWriter

ChatGPT и создание качественного контента

Генерация текстовых материалов с X-GPTWriter

X-GPTWriter купоны на скидку

ChatGPT в качестве синонимайзера текста

X-GPTWriter: лучший софт для создания текстов

Автоматизация создания текстов с X-GPTWriter

Синонимайзер текста на основе ChatGPT

Привет Всем!

Хотел сказать что постинг Хрумером реально работает, применяется

и имеет место быть, если рассматривать экономическую составляющую,

это в сотни раз выгоднее покупки ссылок, постов и др,

так же прогон Хрумером идет реальным образом,

Вас не размещают на каких-то самоподнятых сетках что будут забанены или закрыты,

совершенно разные сайты, домены, IP и локации, все как нужно!

Наша компания делала здесь:

https://progonxrumerom.wordpress.com/

Xrumer рассылка это отличный инструмент для SEO, дорвейщиков лого уровня, СМИ,

веб мастеров и тех кто имеет цель донести до других свою информацию.

Удачного развиия)

рассылка Хрумером

прогон Хрумером

постинг Хрумером

раскрутка сайта Хрумером

прогон сайта Хрумером

прокачка PNB сеток сайтов

прогон по профилям Хрумером и многое другое!

приворот черная магия – Обратится к магу – https://dzen.ru/id/653538d7d6100f7a6fee8469

стоимость черного приворота

こんにちは!

私はディナです、私は35歳、美しくて甘いです、私は私の発見についてあなたに話したいです)

私は多くのことについて否定的な見方をしていましたが、しばしば環境、人々、政治を心配し、それは私の健康と生活の質に一般的に悪影響を及ぼし始めました。

心理学者は私にもっと笑うように忠告しました、そして私が変えることができないものを研究しないように、ポイントは何ですか!

私は定期的にユーモアのあるジョークやサイトを読み始めました、そして2ヶ月後に私は別の人になりました、穏やかで親切になりました、物事は山に行き、人々は私の会社にもっといたいと思っています、男性の終わりはありません。

私はジョークが好きなすべての人に助言します,このサイト

https://www.anekdotor.ru/anekdoty-pro-stroitelej-stroitelstvo-2/

すべてがシンプルで、ケースについて、読んで、笑って健康になります!

グッドラック-フレンズ)

こんにちはで、お気軽にどうぞ!

私はマーシャです、私は32歳です、私はイギリスに住んでいます、私は学校に行く2人の子供を育てます)

学校は子供と親の両方にとって非常に多くのストレスであり、専門科目のテストのための一定のレッスンと準備は私を夢中にさせました(

私は緊張し、夫と一緒に寝るのをやめ、緊張したチックが始まりました、それはひどいものでした…

私の友人が解決策を持つサイトを見つけて、彼らの方法論に従って宿題をしようとするように私に忠告したのは良いことです。

ところで、良いウェブサイト

https://www.controlworks.ru/gdz-po-algebre-domashnjaja-kontrolnaja/

広告、便利な検索、テスト論文に関する多くの貴重な情報はありません!

正直に言うと、私は平和的に眠り始めました、あなたが解決策を見つけてあなたの好きなものにもっと時間を費やすことができるようなサイトのおかげで、家族の中でセックスと平和が回復しました!

がんばろう!

こんにちはで、お気軽にどうぞ!

私は本当の経験を共有したい、年齢とともに私の性力は減少し始め、最終的には嘆かわしいレベルに達しました(

最も美しくて若い女の子でさえ、私の中で適切なレベルのエネルギーを興奮させませんでした…

それはひどいものでした、そして、友人があなたが冗談を読んで毎日笑う必要があると私に言ったとき、うつ病は始まりました、そして、すべてが徐々に良くなるでしょう。

私にこのサイトをお勧めします

https://www.kompotanekdot.ru/anekdoty-pro-zerkalo-stranica-1/

私はナンセンスだと思いましたが、何もすることはありませんでした、そして私は体系的に笑い始め、ユーモアについてのすべてを読み始めました!

私はそれを信じていませんでしたが、2週間後、私の効力は正常になり、私は愛の空間に戻ってモデルと一緒に歩くことができました!

笑いとジョークをありがとう、そして健康になります)

私はすでに87歳ですが、私はまだベッドで強いです)

Не все МФО готовы предоставить финансирование клиентам с неблагоприятной кредитной историей, но наша подборка на mikro-zaim-online.ru исключение. Предлагаем [url=https://mikro-zaim-online.ru/bez-otkaza/]займ онлайн без отказа на карту круглосуточно[/url], включая предложения как от малоизвестных, так и от проверенных МФО. Это дает возможность каждому получить необходимую сумму денег в любое время, без лишних ограничений и с минимальными требованиями. Наш сервис открыт для всех, кто достиг совершеннолетия, имеет паспорт и нуждается в срочной финансовой помощи.

В мире финансовых возможностей mikro-zaim-online.ru стоит особняком, предлагая [url=https://mikro-zaim-online.ru/bez-otkaza/]онлайн кредит на карту без отказа[/url] для тех, кто сталкивался с трудностями при получении займов в прошлом. Наша платформа – это место, где ваша кредитная история или отсутствие официального трудоустройства не станут препятствием на пути к финансовой поддержке. Мы собрали предложения от МФО, готовых поддержать вас в любой жизненной ситуации.

Когда срочно нужны деньги, долгое ожидание одобрения и проверки кредитной истории могут стать серьезным препятствием. На помощь приходит сайт mikro-zaim-online.ru, где можно легко получить [url=https://mikro-zaim-online.ru/bez-otkaza/]быстрые займы без отказа на карту[/url]. Выбрав из ассортимента более 40 МФО, пользователи сервиса могут рассчитывать на получение займов до 30 000 рублей с минимальными требованиями и без проверки кредитной истории. Это открывает двери к финансовой свободе для всех, кто сталкивается с временными трудностями.

Ищете быстрый и безопасный способ получения займа онлайн? [url=https://all-credit.ru/]all-credit.ru[/url] предлагает вам уникальную возможность сравнить условия займов от ведущих МФО России в одном месте. Благодаря удобному поиску и подробным обзорам, вы без труда подберете займ, который идеально подойдет под ваши финансовые потребности. Наша цель – сделать процесс получения займов прозрачным, понятным и максимально выгодным для каждого пользователя.

В [url=https://all-credit.ru/]all-credit.ru[/url] верят в возможности каждого получить финансовую поддержку, даже при непростой кредитной истории. Наша команда экспертов в микрозаймах тщательно отбирает МФО, включенные в реестр ЦБ РФ, обеспечивая надежность и безопасность для наших пользователей. Исключительно у нас вы найдете предложения о первом займе под 0% на 15 дней, что делает наш сервис идеальным выбором для тех, кто ищет выгодные условия.

На [url=https://all-credit.ru/]all-credit.ru[/url] собраны лучшие предложения от более чем 45 МФО, где для оформления займа нужен только паспорт и возраст от 18 лет. Мы упрощаем процесс выбора, предоставляя подробные описания каждой микрофинансовой организации, что позволяет нашим пользователям принимать обоснованные решения, основываясь на полной и проверенной информации.

сделать приворот онлайн – https://vipmagiya5.wordpress.com/2024/02/10/zagovori-chtobi-vstretit-lyubov/ – где вы нашли настоящего мага

заговор на любовь мужчины на расстоянии читать на растущую луну

Сайт [url=https://all-credit.ru/]all-credit.ru[/url] расширяет возможности получения займов, предлагая подборку МФО, где каждый может найти финансовую поддержку – будь то домохозяйка, студент или человек с плохой кредитной историей. Мы помогаем получить займы на сумму до 10 000 рублей, делая процесс быстрым и максимально простым для каждого пользователя.

[url=https://test2semrush.net/]тест2[/url].

Привет всем!

Было ли у вас опыт написания диплома в сжатые сроки? Это действительно сложное и ответственное занятие, но важно не унывать и продолжать двигаться вперед, уделяя внимание учебным процессам, в которых я также активно участвую.

Для тех, кто умеет быстро находить нужную информацию в интернете, это действительно ценный навык. Это позволяет сократить время на поиск материалов в библиотеках или на встречи с научными руководителями. Если вам требуются хорошие данные для подготовки дипломной работы или курсовых проектов, я могу поделиться полезными ссылками.

http://vuzdiploma.ru/

Желаю всем отличных оценок!

купить диплом в волгодонске

купить диплом в владикавказе

купить диплом электромонтажника

купить диплом журналиста

купить диплом с занесением в реестр

купить диплом в черногорске

купить диплом в туле

купить диплом в чите

купить диплом в комсомольске-на-амуре

купить диплом в уфе

Получи права управлять автомобилем в лучшей автошколе!

Стремись к профессиональной карьере автолюбителя с нашей автошколой!

Успей пройти обучение в лучшей автошколе города!

Задай тон правильного вождения с нашей автошколой!

Стремись к безупречным навыкам вождения с нашей автошколой!

Начни уверенно водить автомобиль с нами в автошколе!

Достигай независимости и лицензии, получив права в автошколе!

Продемонстрируй мастерство вождения в нашей автошколе!

Открой новые возможности, получив права в автошколе!

Запиши друзей и они получат скидку на обучение в автошколе!

Стань профессиональному будущему в автомобильном мире с нашей автошколой!

новые друзья и научись водить автомобиль вместе с нашей автошколой!

Развивай свои навыки вождения вместе с профессионалами нашей автошколы!

Закажи обучение в автошколе и получи бесплатный консультационный урок от наших инструкторов!

Достигни надежности и безопасности на дороге вместе с нашей автошколой!

Улучши свои навыки вождения вместе с лучшими в нашей автошколе!

Учись дорожные правила и навыки вождения в нашей автошколе!

Стань настоящим мастером вождения с нашей автошколой!

Накопи опыт вождения и получи права в нашей автошколе!

Покори дорогу вместе с нами – пройди обучение в автошколе!

автошкола водіння [url=avtoshkolaznit.kiev.ua]avtoshkolaznit.kiev.ua[/url] .

Привет! Если ты мечтаешь о месте, где можно забыть о городской суете и насладиться моментами настоящего релакса, тогда тебе прямая дорога на termburg.ru. Этот уютный уголок, где тепло и уютно, как у бабушки на даче, только с современным спа-комплексом! Представь, как ты погружаешься в теплые обнимающие воды термальных бассейнов, а потом отправляешься на восхитительный массаж. Подари себе этот чудесный день релакса, зайди к нам на сайт и выбери своё идеальное спа-приключение.

ТЕРМБУРГ – [url=https://termburg.ru/]семейный оздоровительный центр[/url]

Адрес – Москва, Гурьянова 30 (2 этаж)

Ищете место, где можно не только отдохнуть телом, но и душой? Термальный комплекс Термбург на termburg.ru предлагает уникальное сочетание релаксации и заботы о здоровье. Уникальные термальные ванны, травяные сауны, и кедровые бочки — всё это создано для восстановления сил и здоровья. Помимо банных процедур, мы предлагаем широкий спектр массажей и косметических услуг. Наш комплекс идеально подходит для семейного отдыха, встреч с друзьями или проведения корпоративных мероприятий. Посетите наш сайт и выберите идеальный способ релаксации для себя!

ТЕРМБУРГ – [url=https://termburg.ru/price-list/]терма цены[/url]

Адрес – Москва, Гурьянова 30 (2 этаж)

На [url=https://outlet-nike.ru/]Outlet-Nike.ru[/url] мы предлагаем кроссовки Nike, которые воплощают в себе инновации и технологические достижения. Будь то улучшенная амортизация, воздухопроницаемые материалы или усовершенствованные подошвы для максимального сцепления, наш ассортимент обуви создан для того, чтобы вы могли превзойти самих себя. Выбирайте кроссовки, которые поддержат ваши спортивные амбиции и обеспечат комфорт на каждом шагу.

С [url=https://outlet-nike.ru/]Outlet-Nike.ru[/url] мир ваших возможностей становится безграничным. Наша обувь создана для тех, кто не боится исследовать новые горизонты и ставить перед собой амбициозные цели. Будь то городские джунгли или тропы в парке, кроссовки Nike обеспечат вам комфорт и поддержку на каждом шагу. Открывайте новые места и достигайте новых высот с обувью, которая не подведет.

Earn cash rewards with these games in Kenya today

online casino games that pay real money [url=https://realmoneygameskenya.com/]online casino games that pay real money[/url] .

Доброго!

Бывало ли у вас такое, что приходилось писать дипломную работу в крайне ограниченные сроки? Это действительно требует высокой степени ответственности и напряженной работы, но важно не унывать и продолжать активно участвовать в учебном процессе, так же, как и я.

Для тех, кто умеет искать и анализировать информацию в интернете, это действительно может быть очень полезным в процессе согласования и написания дипломной работы. Нет необходимости тратить время на походы в библиотеки или встречи с научным руководителем. Здесь предоставлены хорошие данные для дипломных и курсовых работ; вы можете ознакомиться с ними, перейдя по ссылкам

https://diplom1.org/

Желаю всем отличных оценок!

купить диплом в березниках

купить диплом в киселевске

купить диплом нового образца

купить диплом в клинцах

купить диплом биолога

купить диплом о среднем образовании

купить диплом в златоусте

купить диплом моряка

купить диплом в рязани

купить диплом в казани

Заводна музика пін ап

українське онлайн казіно [url=https://www.pinupcasinoqgcvbisd.kiev.ua]https://www.pinupcasinoqgcvbisd.kiev.ua[/url] .

Become a pro and make real money playing these games in Kenya

online casino games that pay real money [url=https://realmoneygameskenya.com/]online casino games that pay real money[/url] .

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему микрозаймы становятся всё более популярным решением? Ответ кроется в их доступности и удобстве. На нашем сайте вы найдете предложения, которые подтверждают эту тенденцию: займы доступны круглосуточно, оформляются в считанные минуты и подходят даже тем, кто имеет просрочки или плохую кредитную историю. Мы верим, что каждый заслуживает доступа к финансовым ресурсам, и делаем всё возможное, чтобы предоставить эту возможность.

[url=https://toolbarqueries.google.co.ke/url?sa=i&url=https://mikro-zaim-online.ru/]Микрозаймы 2024: новые возможности[/url]

[url=https://image.google.ml/url?q=https://mikro-zaim-online.ru/]Не откладывайте мечты: получите займ[/url]

[url=https://toolbarqueries.google.co.tz/url?q=https://mikro-zaim-online.ru/]Онлайн кредит без отказа: реальные предложения[/url]

[url=https://google.so/url?q=https://mikro-zaim-online.ru/]Займы без бюрократии: проще не бывает[/url]

[url=https://cse.google.com.tw/url?q=https://mikro-zaim-online.ru/]Быстрый займ: когда срочно нужны деньги[/url]

Проблемы с финансами? Наш портал приходит на помощь, предлагая вам займы без отказов и проверок кредитной истории. Забудьте о сложностях с получением денег. У нас вы найдете предложения от МФО, которые готовы поддержать вас в любой ситуации. Доступные суммы от 1000 до 30000 рублей мгновенно решат ваши финансовые вопросы. Посетите наш сайт и выберите лучший вариант для себя.

[url=http://images.google.az/url?q=https://mikro-zaim-online.ru/]Простые решения для ваших денег[/url]

[url=https://image.google.dz/url?q=https://mikro-zaim-online.ru/]Займы без отказа на карту: топ предложения[/url]

[url=https://cse.google.co.zw/url?sa=i&url=https://mikro-zaim-online.ru/]Как микрозаймы могут помочь вам?[/url]

[url=http://cse.google.al/url?sa=t&url=https://mikro-zaim-online.ru/]Микрозаймы: быстрый старт к мечте[/url]

[url=http://cse.google.rs/url?q=https://mikro-zaim-online.ru/]Займы онлайн: быстро, просто, удобно[/url]

Топ-5 советов по выбору рулонного газона

купить рулонный газон в москве [url=https://rulonnyj-gazon77.ru/]https://rulonnyj-gazon77.ru/[/url] .

Смарт Инжиниринг г. Ижевск smart-engineer.ru

Представляем Вашему вниманию фирму Смарт-Инжениринг, которая продает различное оборудование для Вашего бизнеса. В нашем сегодняшнем мире всё так стремительно совершенствуется, что уже совсем скоро машины будут им править. Поэтому, пока это не случилось, предлагаем Вам ознакомиться с перечнем оборудования для промышленной автоматизации на сайте smart-engineer.ru уже сейчас.

По запросу [url=https://smart-engineer.ru/catalog/]вибрационный датчик уровня жидкости[/url] переходите на наш интернет ресурс. Данная организация предлагает оборудование, которое включает в себя приборы контроля, датчики давления, частотные преобразователи для управления электродвигателями, программируемые логические контроллеры, устройства плавного пуска, системы ЧПУ, камеры машинного зрения и очень многие другие. Ознакомьтесь с полным списком на данном сайте.

Мы уже многие годы осуществляем работу в этой сфере по Удмуртии, Пермскому краю, Татарстану, Башкортостану и Свердловской области. Сейчас один из главных офисов находится по адресу: г. Пермь, ул. Борцов Революции, д. 8 А, оф. 223. Звоните по телефону +7(965)574-36-00 или пишите на нашем сайте.

Если Вы хотели найти [url=https://smart-engineer.ru/catalog/printery-ehtiketok-bsmart/]принтер для маркировки честный знак[/url] в интернете, то Вы на правильном пути. На smart-engineer.ru есть все подробности по этому и другим вопросам. Мы рады предложить нашим клиентам широкий высококачественный ряд услуг, следуя только новейшим тенденциям автоматизации. Мы открыты к общению и с радостью ответим на оставшиеся вопросы, проконсультируем и отправим в верное русло. А также, мы надеемся на удачное и длительное партнерство.

Какой рулонный газон подобрать под свой двор?

купить рулонный газон в москве [url=https://rulonnyj-gazon77.ru/]https://rulonnyj-gazon77.ru/[/url] .

Смарт Инжиниринг г. Ижевск smart-engineer.ru

Представляем Вам компанию Smart Engineer, которая продает различное оборудование для автоматизации бизнеса. В нашем сегодняшнем мире всё так быстро совершенствуется, что уже совсем скоро машины будут им управлять. Поэтому, пока это не случилось, советуем Вам осведомиться с перечнем оборудования для промышленной автоматизации на сайте smart-engineer.ru прямо сейчас.

По поиску [url=https://smart-engineer.ru/]панель оператора сенсорная[/url] переходите на наш интернет ресурс. Данная организация представляет оборудование, которое включает в себя приборы управления, датчики температуры, шкафы управления, программируемые логические контроллеры, устройства плавного пуска, сервомоторы, контролеры машинного зрения и очень многие другие. Ознакомьтесь с подробным перечнем на данном сайте.

Мы уже многие годы работаем в этой сфере по Удмуртии, Пермскому краю, Татарстану, Башкортостану и Свердловской области. Сегодня один из главных офисов расположен по адресу: г. Ижевск, проезд имени Дерябина, д. 3/36. Свяжитесь с нами по телефону +7(3412)23-00-32 или пишите на нашем сайте.

Если Вы хотели найти [url=https://smart-engineer.ru/catalog/programmiruemye-logicheskie-kontrollery-paneli-operatora/]программируемый контроллер овен[/url] в сети интернет, то Вы на верном пути. На smart-engineer.ru есть вся информация по данному и другим вопросам. Мы рады предложить нашим заказчикам большой качественный спектр услуг, следуя только новейшим тенденциям автоматизации. Мы открыты к общению и с радостью ответим на оставшиеся вопросы, проконсультируем и направим в правильное русло. А ещё, мы полагаемся на удачное и длительное партнерство.

Надежная перетяжка мебели в Минске по доступной цене

перетяжка мебели недорого [url=https://peretyazhka-mebeli-vminske.ru/]https://peretyazhka-mebeli-vminske.ru/[/url] .

Мастерская по перетяжке мебели в Минске

обивка мягкой мебели [url=https://peretyazhka-mebeli-vminske.ru/]https://peretyazhka-mebeli-vminske.ru/[/url] .

Мой опыт обращения к магу с приворотом в Германии – приворот в германии отзывы

Живу я в небольшом городе в Германии, и найти среди кучи «магов» хорошего, трудно особенно в Германии. Намучилась я с этим очень. И как бывает, все решается на пьяную голову. Сидели с двоюродной сестрой, поведала ей свою проблему с мужем и о бесконечных поисках магов. Она очень удивилась, что я сразу не стала искать человека в России с Якутии или другого региона Дальнего востока – это можно сказать родина многих сильных шаманов и колдунов.

Порекомендовала мага, с которым сама работала. Поработала с ним и я.

Поэтому хотела бы написать отзыв о привороте на мужа, проведенном магом Романом Петровичем.

___________________________________________________________________________

Я хочу поделиться своим опытом использования услуг мага Романа Петровича с сайта https://cmag666.ru Ватсап 8 (984) 286-12-65

___________________________________________________________________________

Перед тем, как обратиться к нему, моя ситуация с мужем казалась мне безвыходной. Наш брак испытывал серьезные трудности, и наши отношения становились все более напряженными.

Мой муж, с которым мы прожили много лет, казался мне все более отстраненным и равнодушным. Он уходил в себя, избегал общения, а наши разговоры становились все реже и поверхностнее. Я испытывала огромную боль от того, что наша семья распадается, и что я теряю своего мужа. В итоге он еще и любовницу завел.

После долгих раздумий и поиска решения проблемы, я решила обратиться к магу Роману Петровичу за помощью.

Он провел для меня приворот на мужа – на все ушло 5 дней, и еще дал ряд простых рекомендаций, которым нужно было следовать до получения результата. Последовали дни ожидания

На 5 день после проведения приворота я почувствовала изменения в поведении мужа. Он стал проявлять больше внимания и заботы, мы снова начали общаться и находить общие интересы. Стали возвращаться чувства и заинтересованность мной как женщиной. Все быстро нормлизовалось в наших отношениях, с любовницей он порвал все контакты.

Сейчас, спустя несколько месяцев после проведения приворота, я вижу, что наш брак стал крепким, стабильным и счастливым, как и раньше! Мы с мужем снова чувствуем себя близкими и любящими людьми.

Я благодарна магу Роману Петровичу за его помощь и поддержку в трудный момент!

Теги кто знает хорошую бабушку в германии отзывы – кто знает хорошую бабушку в германии отзывы

кто знает хорошую бабушку в германии отзывы – gadalka v germanii отзывы

гадалка в германии отзывы – ясновидящие в германии отзывы

Мой опыт обращения к магу с приворотом в Германии – экстрасенсы в германии отзывы

Живу я в небольшом городе в Германии, и найти среди кучи «магов» хорошего, трудно особенно в Германии. Намучилась я с этим очень. И как бывает, все решается на пьяную голову. Сидели с двоюродной сестрой, поведала ей свою проблему с мужем и о бесконечных поисках магов. Она очень удивилась, что я сразу не стала искать человека в России с Якутии или другого региона Дальнего востока – это можно сказать родина многих сильных шаманов и колдунов.

Порекомендовала мага, с которым сама работала. Поработала с ним и я.

Поэтому хотела бы написать отзыв о привороте на мужа, проведенном магом Романом Петровичем.

___________________________________________________________________________

Я хочу поделиться своим опытом использования услуг мага Романа Петровича с сайта https://cmag666.ru Ватсап 8 (984) 286-12-65

___________________________________________________________________________

Перед тем, как обратиться к нему, моя ситуация с мужем казалась мне безвыходной. Наш брак испытывал серьезные трудности, и наши отношения становились все более напряженными.

Мой муж, с которым мы прожили много лет, казался мне все более отстраненным и равнодушным. Он уходил в себя, избегал общения, а наши разговоры становились все реже и поверхностнее. Я испытывала огромную боль от того, что наша семья распадается, и что я теряю своего мужа. В итоге он еще и любовницу завел.

После долгих раздумий и поиска решения проблемы, я решила обратиться к магу Роману Петровичу за помощью.

Он провел для меня приворот на мужа – на все ушло 5 дней, и еще дал ряд простых рекомендаций, которым нужно было следовать до получения результата. Последовали дни ожидания

На 5 день после проведения приворота я почувствовала изменения в поведении мужа. Он стал проявлять больше внимания и заботы, мы снова начали общаться и находить общие интересы. Стали возвращаться чувства и заинтересованность мной как женщиной. Все быстро нормлизовалось в наших отношениях, с любовницей он порвал все контакты.

Сейчас, спустя несколько месяцев после проведения приворота, я вижу, что наш брак стал крепким, стабильным и счастливым, как и раньше! Мы с мужем снова чувствуем себя близкими и любящими людьми.

Я благодарна магу Роману Петровичу (Ватсап 8(984)286-12-65)за его помощь и поддержку в трудный момент!

Теги гадалка в германии отзывы – gadalka v germanii отзывы

гадалка в германии отзывы – gadalka v germanii отзывы 8(984)286-12-65

гадание в германии отзывы – маг в германии отзывы

Отзыв о привороте, и о маге сделавшем приворот.

+

+

Были проблемы с мужем довольно давно. А в последний год отношения стали сыпаться очень быстро, все разурушилось до конца буквально на глазах. Особенно с появлением любовницы, это была коллега сработы. А у нас двое детей. Их я и сама могла обеспечить более чем! Но вот любила мужа, и хоте, чтобы дети росли с рожным отцом.

Обращалась много к кому, но доверия не было даже при первом общение. Случайно встретились с давней подругой. Разговорились о проблемах. Она посоветовал сильного мага с Дальнего Востока.

Обратилась к нему за приворотом, хотя были конечно сомнения. Звать его Роман Петрович. Берет за работу не сильно много по сравнению с другими, делает все быстро и в срок, не продает и всегда отвечает на возникающие вопросы. Вернул мужа мне за 7 дней, работу проводил 2 дня.

Очень довольна!

________________________

Обратиться к нему можно через сайт https://cmag666.ru или ватсап 8 (984) 286-12-65 – это настоящий маг и просто добрый человек, отлично знающий свое дело!

____________________________________________________________________________________

Сайт ищут по тегам #

# Ясновидящая # маге # отзывы # экстрасенс # гадалка

карина сайт

отзыв гадалка маг экстрасенс татьяна машкова

союз авито

институт эзотерики рф

экстрасенс ильмира дербенцева

иван мошенник

алекс бояров

ольга веда

алена орлова экстрасенс дата рождения

ясновидящая лана можайское шоссе

таролог в инстаграме

маг отзывы

ольга мигунова шарлатанка

реальные маги отзывы

мария соколенко рослесхоз

сайт бабы нины и внучки официальный бесплатно

настоящее маги россии

Устали от поисков надежного займа? Посмотрите на [url=https://mikro-zaim-online.ru/mfo-2023/]новые малоизвестные займы[/url], где вы найдете выгодные условия и минимальные требования. Это ваш шанс получить финансовую помощь быстро и без хлопот.

Приветствую всех!

Новокузнецк и Шерегеш – два уникальных места в Кемеровской области России. Первый известен своей индустриальной историей, а второй – как один из наиболее популярных горнолыжных курортов на Урале. Путешествие между этими двумя местами может быть захватывающим и комфортным благодаря услугам трансфера.

Трансфер из Новокузнецка в Шерегеш предоставляет удивительный уровень комфорта для путешественников. Вам не нужно беспокоиться о том, как доехать до горнолыжного курорта или организовывать самостоятельный транспорт. Опытные водители и комфортабельные автомобили гарантируют приятное и безопасное путешествие.

Сразу скажу что в компании https://transfera-sheregesh.ru, присутствуют все эти качества!

Трансфер позволяет сэкономить множество времени, которое вы могли бы потратить на поиск и бронирование общественного транспорта или аренду автомобиля. Водители трансферных служб знают местность и могут выбирать оптимальный маршрут, чтобы доставить вас быстро и без лишних остановок.

Трансфер из Новокузнецка в Шерегеш – отличная опция для тех, кто хочет совместить комфорт, безопасность и экономию времени во время своего путешествия. Это удобное решение для семей, групп друзей и всех, кто хочет насладиться горными курортами Урала. Путешествие начинается с комфортного трансфера, поэтому не упустите возможность сделать свою поездку незабываемой.

[url=https://transfera-sheregesh.ru]Такси Шерегеш Новокузнецк микроавтобус[/url]

Трансфер Новокузнецк Шерегеш

Трансфер из Новокузнецка до Шерегеша

Трансфер Новокузнецк Шерегеш время в пути

заказать трансфер из аэропорта Новокузнецка до Шерегеша

Такси от Новокузнецка до Шерегеша стоимость

Удачи!

Воспользуйтесь уникальным шансом найти [url=https://mikro-zaim-online.ru/mfo-2023/]малоизвестные мфо предоставляющие займы онлайн без отказа[/url]. Теперь получить необходимые средства стало еще проще и доступнее, благодаря многообразию предложений, подходящих под любые потребности.

Добрый день! Я хочу поделиться своими впечатлениями о работе с магом Романом Петровичем с сайта https://cmag666.ru. Я обратилась к нему, когда столкнулась с проблемой в поиске работы. Роман Петрович предложил мне кладбищенский приворот для привлечения удачи. Результаты меня поразили: я получила несколько предложений о работе уже через две недели! Большое спасибо, Роману Петровичу, за его помощь и поддержку.

-кладбищенский приворот на девушку отзывы кто делал

-приворот кладбищенские отзывы

-отзывы кладбищенские привороты

-кладбищенский приворот отзыв

-через сколько действует кладбищенский приворот отзывы кто делал

Отзывы о приворотах в Екатеринбурге

—————————————–

Я очень благодарна Роману Петровичу за помощь. Он настоящий профессионал своего дела и знает, как вернуть счастье в семью. Я рекомендую его всем, кто столкнулся с проблемами в отношениях. Спасибо, Роман Петрович, за ваше волшебство и поддержку!Но случайно наткнулась на сайт Романа Петровича, и что удивительно, он тоже с Дальнего Востока, как и мы с мужем, откуда много шаманов. Решила попробовать в последний раз и не прогадала!Каждый день наши отношения становились все лучше. Муж стал внимательнее и заботливее, а я почувствовала, что его чувства ко мне вернулись. Благодаря кладбищенскому привороту, наша семья стала крепче и счастливее.С Романом Петровичем мы поговорили о моих проблемах, и он предложил мне кладбищенский приворот для возврата чувств моего мужа. Решила довериться его опыту и приступила к ритуалу с надеждой на лучшее.Хочу поделиться своим отзывом о работе с магом Романом Петровичем с сайта https://cmag666.ru. Я из провинции, живу в небольшой деревне в окрестностях Екатеринбурга, и когда у меня возникли проблемы с мужем, я честно говоря, не знала к кому обратиться. Местные “маги” из Екатеринбурга ничем не помогли, и я уже было решила, что все потеряно. А в нашей деревне таких людей нет, все нынче в другое погружены, не до человеческих проблем им!

– форум приворот екатеринбург

– сделать приворот в екатеринбурге

– приворот екатеринбург кто делает

– екатеринбург приворот

– приворот отзывы екатеринбург

В поисках надежного источника финансирования? Наш [url=https://mikro-zaim-online.ru/mfo-2023/]список всех мфо[/url] предоставит вам полную информацию о доступных вариантах микрофинансирования. Изучите разнообразные предложения и выберите оптимальное решение для своих нужд, не выходя из дома.

Хочу поделиться своим невероятным опытом работы с магом Романом Петровичем с сайта https://cmag666.ru. Когда я оказалась в сложной ситуации со своим любимым человеком, я чувствовала, что моя жизнь рушится. Он начал дистанцироваться, и я не понимала, что происходит. Но мне посоветовали обратиться к Роману Петровичу, и это был лучший шаг в моей жизни.

Роман Петрович выслушал мои проблемы и предложил мне кладбищенский приворот для восстановления наших отношений. Я полностью доверила ему свои чувства и приступила к ритуалу с надеждой на лучшее.

С каждым днем я замечала, как наша связь становится все крепче и глубже. Мы начали общаться более открыто и искренне, а мои чувства к нему стали только усиливаться. Благодаря кладбищенскому привороту, наша любовь стала еще более крепкой и стойкой.

Работа Романа Петровича действительно поразила меня. Его внимание к деталям и профессионализм впечатлили меня. Благодаря его помощи я снова чувствую, что моя жизнь наполнена смыслом и радостью. Он настоящий мастер своего дела, и я безмерно благодарна ему за все, что он сделал для меня.

Я рекомендую Романа Петровича всем, кто столкнулся с проблемами в своих отношениях. Его помощь – это настоящий подарок судьбы, который может изменить вашу жизнь к лучшему. Спасибо, Роман Петрович, за вашу помощь и волшебство!

-кладбищенские привороты отзывы форум

-кому помог кладбищенский приворот отзывы

-отзывы по кладбищенскому привороту

-кладбищенские приворот отзывы кто делал

-отзывы о кладбищенском привороте

Стоит ли делать приворот в Москве? Можно ли найти настоящего мага в Москве у которого правда можно заказать приворот?

Друзья, я не могу пройти мимо и не поделиться своим впечатлением о заказе приворота на мужчину! Моя жизнь казалась полной руин, когда я обнаружила, что мой мужчина не обращает на меня внимания и даже начал демонстрировать интерес к другим женщинам. Это было просто адом!

Я отчаянно пыталась найти выход из этой ситуации, обратилась к нескольким магам в Москве, но результаты были никакими. Я была на грани отчаяния, пока моя подруга не посоветовала мне обратиться к Роману Петровичу с Дальнего Востока. Нашла его сайт https://cmag666.ru где много ценной информации.

Скажу честно, я была в состоянии полного краха, когда позвонила Роману Петровичу. Но он был таким терпеливым и понимающим, что я сразу почувствовала, что могу ему доверять. Я заказала приворот мужчине и надеялась на лучшее.

И что же? Результат меня поразил до глубины души! Мой муж стал совсем другим человеком – внимательным, заботливым и полным энтузиазма! Мы снова влюблены друг в друга как в самом начале наших отношений!

Я просто не могу передать словами, как благодарна Роману Петровичу за то, что он вернул моего мужа ко мне! Если у вас возникли проблемы в отношениях и вы ищете решение, обратитесь к нему без колебаний. Он действительно знает, как помочь в сложных ситуациях!

– гадалка в москве привороты

– привороты по москве

– маг приворот москва

– приворот бесплатно в москве

– черный приворот в москве

Отзывы о приворотах в Екатеринбурге

—————————————–

Хочу поделиться своим незабываемым опытом работы с магом Романом Петровичем с сайта https://cmag666.ru. Проживая в Екатеринбурге, я столкнулась с трудностями в отношениях со своим мужем. Попытки решить проблемы с мужем при помощи местных магов не привели к желаемому результату.