ビタミンB1(チアミン)欠乏症

ビタミンB1欠乏症の原因

ビタミンB1欠乏症はアルコール依存症・偏食・妊娠悪阻・重労働+糖質過剰摂取などが原因となって生じることが多い。

アルコール依存症

通常、アルコールは肝臓でアルコール脱水素酵素によってアセトアルデヒドに代謝される。

しかし、大量に飲酒してアルコールを摂取したときにはアルコール脱水素酵素だけでは処理できず、ミクロソーム・エタノール酸化系という別の経路で代謝されてこの際にビタミンB1が消費されてしまう。

つまり、大量に飲酒してアルコールを摂取するとビタミンB1が消費されてしまうということである。

また、一般的にアルコールはビタミン類の吸収を妨げる。

これらの理由に加えて、アルコール依存症の患者は偏食によりそもそもビタミンB1摂取不足なことが多く、非常にビタミンB1欠乏症になりやすい。

偏食

昔の話だと、江戸時代に玄米にかえて精白米を食べるようになってから、米を主食として副食をほとんど摂らないという古来の日本人の食生活が影響して、ビタミンB1欠乏による脚気が多発したといわれている。

精白米とは玄米からビタミンB1が豊富に含まれているヌカを取り除いたものである。

また、明治期に陸軍軍医であった森鴎外が脚気細菌原因説を唱えたのに対して、海軍軍医であった高木兼寛は白米中心の食事が原因であると唱えた。このため、日露戦争において陸軍では脚気による死者が多発したが、海軍ではほとんど脚気による死者が出なかったのは有名な話である。

現代では、スナック菓子やインスタント食品を偏食している人がビタミンB1欠乏症を発症することが多い。

妊娠悪阻

妊娠悪阻とは吐き気・嘔吐・食欲不振といったつわり症状が悪化した結果として食事摂取が困難となり、妊婦が栄養障害や代謝障害をきたして加療を必要とする状態を指す。

食事が摂取できないためにビタミンB1が欠乏することが多い。

妊娠悪阻の輸液ではビタミンB1も一緒に加えて投与することが重要である。

ブドウ糖輸液を単独で行うと糖代謝が回転してさらにビタミンB1が消費されて、ビタミンB1欠乏症が悪化してしまうため禁忌となっている。

重労働+糖質過剰摂取

重労働をしたり糖質過剰摂取をすると糖代謝が回転する。

このときにビタミンB1が消費されるため、ビタミンB1の需要が増加してビタミンB1欠乏症となることがある。

真夏に工事現場で働いている人などがこのような原因でビタミンB1欠乏症を発症することがある。

ビタミンB1欠乏症の病態

ビタミンB1の生化学

ビタミンB1(別名:チアミン)はピルビン酸デヒドロゲナーゼの補酵素であり、ピルビン酸デヒドロゲナーゼの活性を制御しているためピルビン酸をアセチルCoAに変換させる際に必須因子となる。

ピルビン酸デヒドロゲナーゼとはピルビン酸をアセチルCoAに変換させることによって解糖系とクエン酸回路をつなげている酵素である。

ビタミンB1が不足すると

乳酸アシドーシス

ビタミンB1が欠乏するとピルビン酸はアセチルCoAに変換されなくなり代わりに乳酸に変換されるため、ビタミンB1欠乏症では乳酸アシドーシスが引き起こされることがある。

神経障害

ビタミンB1が欠乏するとエネルギー産生過程が解糖系で止まるため、細胞においてエネルギーが不足するようになる。

エネルギーが不足することで主に神経細胞が障害される。

中枢神経障害(Wernicke脳症・Korsakoff症候群)

中枢神経障害によって、急性期にはWernicke脳症を発症して慢性期にはKorsakoff症候群を発症する。

末梢神経障害(脚気)

末梢神経障害として、全身の多くの末梢神経が同時に障害されて機能不全を起こす多発神経炎が引き起こされる。

感覚神経障害によって、手袋靴下型の表在覚と振動覚が低下する感覚障害が起こる。

下位運動ニューロン障害によって、腱反射が減弱~消失する。

自律神経障害(血管運動神経障害)によって、血管の調節が上手く働かず末梢血管が拡張してしまう。

末梢血管が拡張すると血管内皮細胞と血管内皮細胞の間隙が広がるため、血管透過性が亢進して浮腫が引き起こされる。

また、末梢血管が拡張すると血管抵抗が低下するため高拍出性心不全が引き起こされる。

心臓が組織の隅々まで血液を送り出そうとしているときに血管が拡張して血管抵抗が低下していると、心臓は通常時よりも多くの力で頑張ってしまいやがて疲弊してしまう。

これが拍出量が増えながらも心不全となってしまう高拍出性心不全の機序である。

心臓が拍出量を維持できずに心不全となる低拍出性心不全の方は一般的な心不全であるが、これとは機序が異なることに注意する。

ビタミンB1欠乏によって、多発神経炎と浮腫と高拍出性心不全を呈しているものが脚気である。

参考文献

アルコールとの上手な付き合い方ービタミン摂取の重要性ー:https://alinamin-kenko.jp/yakuhou/backnumber/pdf/vol473_01.pdf

ビタミンB1利用障害による衝心脚気が原因と考えられた著明な全身浮腫に意識障害を併発した症例:https://www.jstage.jst.go.jp/article/shinzo/47/10/47_1213/_pdf/-char/ja

脚気心ーすばやい対応で救命、完治へー:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsicm1994/12/2/12_2_92/_pdf/-char/ja

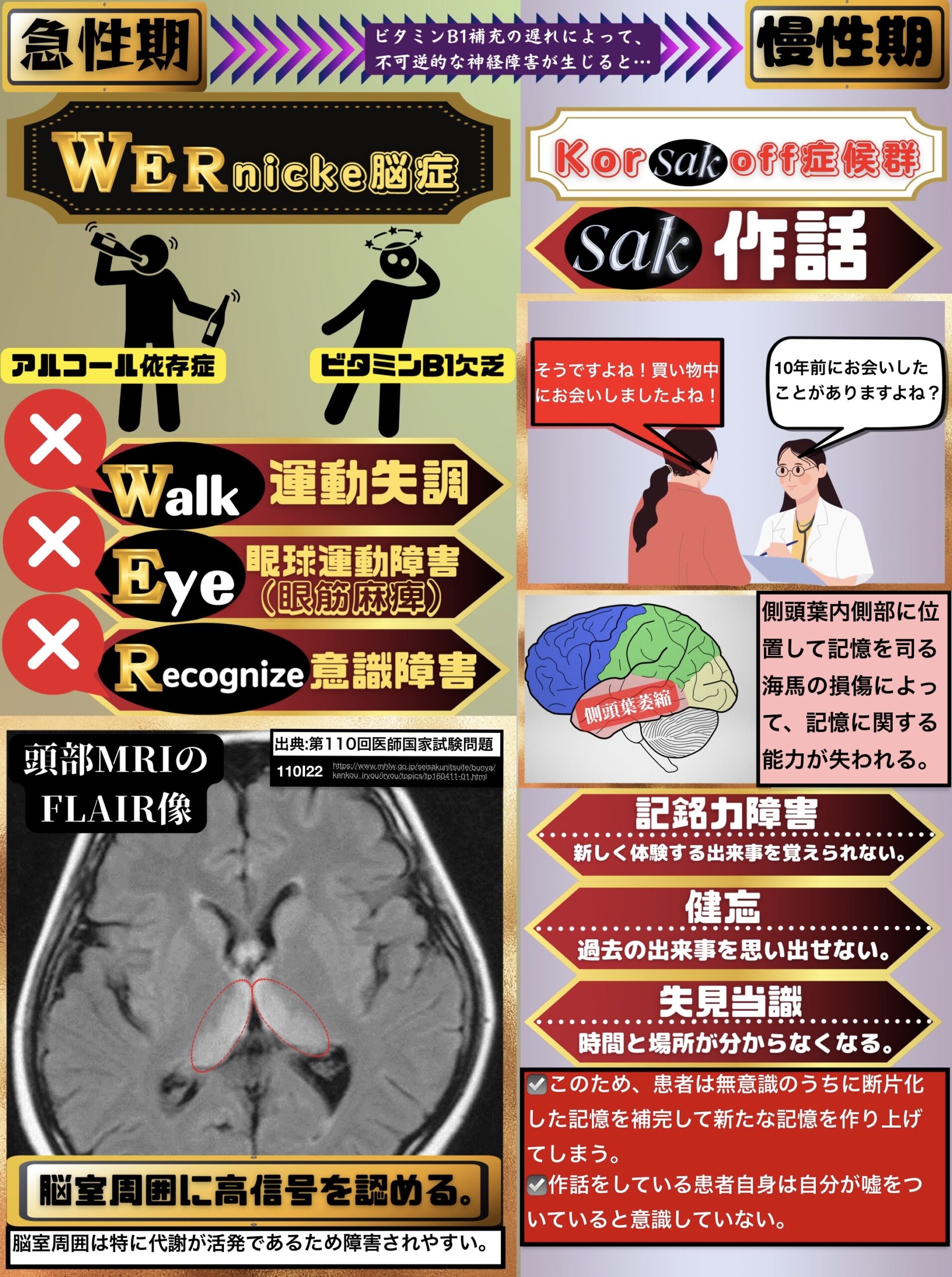

Wenicke-Korsakoff症候群

アルコール依存症などによるビタミンB1欠乏によって起こる急性期の病態がWernicke脳症である。これに続いてビタミンB1の補充が遅れて不可逆的な神経障害が生じると、後遺症として慢性期の病態であるKorsakoff症候群が起こる。この一連の流れをWernicke-Korsakoff症候群と呼ぶ。

Wernicke脳症

Wernicke脳症の3徴

Wernicke脳症の3徴は以下のように覚えられることが多い。

×Walk→運動失調

小脳機能不全による小脳失調性の運動失調と末梢神経障害による感覚性の運動失調が混ざった状態となる。

歩行がふらついて不安定となる失調性歩行を認める。

×eye→眼球運動障害(眼筋麻痺)

複視や眼振が起きたり、眼の動きに制限が出る眼球運動障害を認める。

脳幹の様々な神経核(動眼神経核や外転神経核など)が障害されることが多い。

×recognize→意識障害

全般的な錯乱状態を認める。著明な見当識障害を呈したり、反応がなく激しい物理的な刺激によってのみ覚醒させることができる昏迷状態となることもある。

見当識障害は広義では意識障害に含まれるものの、Korsakoff症候群でみられる「見当識障害」はWernicke脳症でみられる「意識障害」とは症状の程度の差から区別される。

Wernicke脳症の検査所見

Wernicke脳症では頭部MRIのFLAIR像で脳室周囲に高信号を認める。

これは、脳室周囲では特に代謝が活発であるために障害されやすいからである。

第三脳室周囲の高信号は視床の機能障害を示唆して意識障害につながる。

中脳水道周囲の高信号は脳幹(中脳や橋)の機能障害を示唆して眼球運動障害につながる。

第四脳室周囲の高信号は小脳虫部の機能障害を示唆して小脳性運動失調につながる。

Korsakoff症候群

Wernicke脳症の後遺症としてアルコール依存症を基礎にして発症するのが典型である。臨床的評価によって診断する。

Korsakoff症候群の4徴

Korsakoff症候群は側頭葉内側部に位置して記憶を司る海馬が損傷することで、記憶に関する能力が失われることによって発症する。

記銘力障害

新しく体験する出来事を覚えることが出来なくなる記銘力障害を呈する。

健忘

過去の出来事を思い出せない健忘を呈する。

見当識障害

時間と場所が分からなくなる見当識障害を呈する。

作話

患者は記銘力障害・健忘・見当識障害によって記憶が断片化してしまう。

このため、患者は無意識のうちに断片化した記憶を補完して新たな記憶を作り上げて作話してしまう。

作話をしている患者自身は自分が嘘をついていると意識していない。

作話の検査では患者が「分からないとか覚えていない」と答えるはずの質問を投げかけて、そうではないときに作話と判断する。

例えば、「10年前の今日、2012年10月11日(記事執筆時:2022年10月11日)は一体何をしていましたか?」という問いをする。正常な人であれば、その日がその人にとって何らかしらの特別な日ではない限り、「分かりません」や「覚えていません」と答えるはずである。

しかし、作話をしてしまう患者は何か話を作って「富士山に登っていました」とかいうように話してしまう。これは事実ではない出来事をあたかも現実の出来事であるかのように思い出してしまうために起こるのである。

参考文献

Wernicke-Korsakoff症候群をめぐって:https://journal.jspn.or.jp/jspn/openpdf/1090060509.pdf

Ⅷ.内分泌,代謝疾患と脳神経疾患:https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/101/8/101_2226/_pdf

コメント

My brother suggested I may like this blog. He was totally right.

This post actually made my day. You can not believe just how so much time I had

spent for this information! Thank you!

penis enlargement

payday loan

watch porn video

buy viagra online

Online poker

buy viagra online

buy viagra online

payday loan

payday loan

buy viagra online

watch porn video

payday loan

buy viagra online

payday loan

payday loan

buy viagra online

buy viagra online

payday loan

buy viagra online

buy viagra online

buy viagra online

watch porn video

buy viagra online

buy viagra online

buy viagra online

penis enlargement

payday loan

payday loan

buy viagra online

buy viagra online

watch porn video

watch porn video

hello there and thank you for your information – I have certainly picked up

something new from right here. I did however expertise some technical issues

using this web site, as I experienced to reload the web site a

lot of times previous to I could get it to load properly.

I had been wondering if your web hosting is

OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your

placement in google and can damage your high quality score if advertising and

marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more

of your respective fascinating content. Ensure

that you update this again soon.. Lista escape room

Very interesting information!Perfect just what I was looking for!?

buy viagra online

buy viagra online

buy viagra online

payday loan

payday loan

watch porn video

payday loan

buy viagra online

penis enlargement

buy viagra online

buy viagra online

penis enlargement

buy viagra online

watch porn video

penis enlargement

buy viagra online

Good day! I could have sworn I’ve visited this web site before but after going through some of the posts I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly happy I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back often!

I really love your blog.. Very nice colors & theme. Did you build this amazing site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my own blog and would love to learn where you got this from or exactly what the theme is named. Appreciate it!

I couldn’t resist commenting. Perfectly written.

Pretty! This was a really wonderful post. Many thanks for supplying this info.

buy viagra online

Online poker

buy viagra online

payday loan

buy viagra online